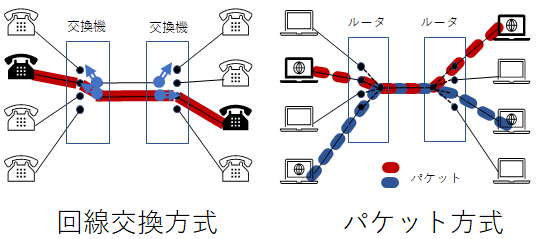

情報を送る「通信」の技術には、「回線交換方式」と「パケット方式」があります。

キーワード:「回線交換方式」と「パケット方式」

電話とネットの違いで、多分現代文明の常識の一部と思います。電話の仕組みが回線交換方式、ネット仕組みがパケット方式です。なお電話もいわゆる「IP電話(通話が遅れる)」などはパケット方式です。

「パケット(packet)」は専門用語ではなく英語圏の人は普通に使う英単語で、直訳は普通に「小包」です。ですから「パケット方式」と言う用語は英語圏の人は普通に「小包方式」を言う意味で使います。通信データを小包にして送る方法がパケット方式であり、1つずつ送られる「データの小包」がパケットです。なおパケット(小包)には「中身」の他「宛先など」の情報が付加されており「宛先などの情報」にしたがって、通信システム(配達業者)は、パケット(小包)を配送します。

また、回線交換方式は、もともと電話では電話番号によって「電話線(回線)をつなぎ変えて(交換)、特定の2者を結ぶ」方式で、有線電話の時代にはまさに線をつなぎ変える機械(クロスバー交換機等)で線を切り替えていました。今は無線を使ったり交換機もコンピュータを使って作られ「回線(=電話線)」がイメージしにくいですが、それでも抽象化された「通信経路」が存在し、それをむずぶのが「電話番号」です。スマホなどでは「通話:電話番号で相手を呼び出し、以後、相手との通話経路確保した上で通話=回線交換方式による伝送」「データ通信:IPアドレスで特定される相手機器にデータを転送=パケット方式による伝送」となっており、それぞれ料金体系も違います。

なおパケット通信方式における「通信量」や「通信料金」をパケット数で表現することも多く、「通信量」の代わりに「パケット数」、「通信料金」の代わりに「パケ代」と言うこともあるようです。なお昔、パケ死という言葉があり、今はギガ死とも言うようですが、どちらも既に死語と思います。死語や死語になる言葉を覚えるより、正しい用語を調べ覚える方が「今後も」役に立つと思います。

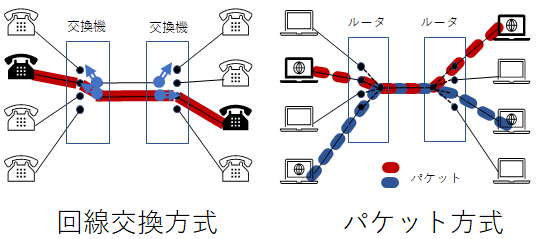

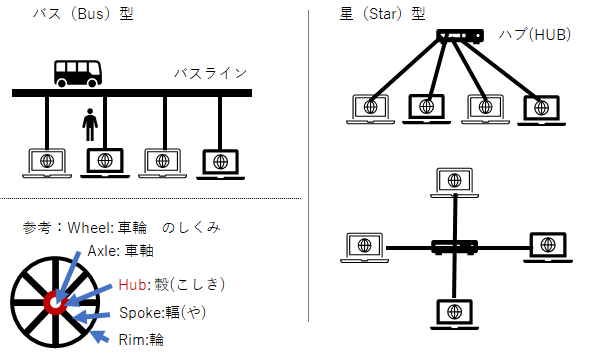

キーワード:バス型接続、スター型接続、HUB(ハブ)

ネットワーク機器は、論理的に「バス(Bus)」と同じ形式で繋がれます。データ(パケット)は停留所からバスに乗り、バスは道(共通の伝送経路:バスライン)を目的の停留所まで走りそこで降りて、データは目的地に到着します。そのようなイメージで理解すればよいと思います。

なお、(見かけが)別の接続方法の方法として、多数の装置を1つの「HUBと呼ばれる装置」に繋ぐ「スター型」接続もあります。これは、大きなバスターミナルや空港をイメージすればよいでしょう。すべてが1点で繋がる、というイメージです。ちなみに英語のhubは「轂(こしき)」の意味です.... って漢字の方が意味不明?(^^;; まあ、辞書で調べてください。ところでバス型とスター型接続、昔の技術だと(あるいは電子回路の基盤内だと)線を分ける方が簡単ですが、現在の技術だと「被覆を取って線自体を分岐させる」のは、手間がかかりますし、接続を安定しにくいです。それに比べ「集約装置」に接続用のコネクタを多数設置し、装置はコネクタで接続する方が、楽ですし動作も安定します。また「バス型とスター型」接続は「接続の形(見かけ)」は違いますが、「論理的には(信号の流れ方の視点では)」殆ど同じです。

バス型とスター型、見た目は少し違いますが「繋がり方は、どちらも同じで、現在ではスター型も含め『バス』と呼ばれることも多い」です。例えば、USB(Universal Serial Bus)は、機器をスター型に接続しますが、バスと呼ばれています。また、USB機器をスター型に接続する分岐器(電源におけるタップみたいなも)をUSBハブと言いますが、これもスター型の用語です。

現在では、コンピュータネットワークは「ネットワークHUBを使うスター型接続を多段階組み合わせて(カスケード接続)」構築することが普通です(スター型ですが、バスと呼ばれることもあります)。コンピュータネットワーク以外のネットワーク(人のネットワーク、交通のネットワーク、電力のネットワーク、感染のネットワーク、噂のネットワーク.... )なども、その繋がり方はコンピュータのスター型ネットワークと同じ仕組みと言うことで、その繋がり中で多数の接続を持つ中心的な部分を、HUBと呼ぶことが多くなっています(羽田空港のハブ化、感染病のハブ、この噂は**さんがハブ、**関係の人脈は**さんがハブ... 等))。

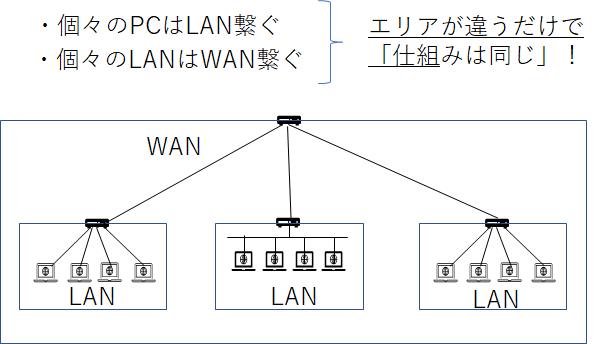

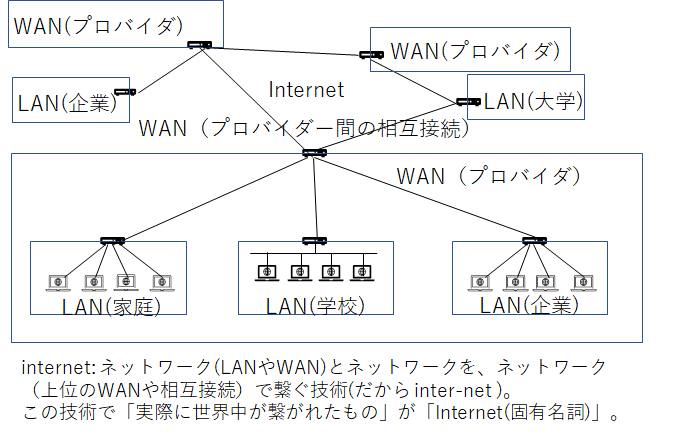

キーワード:LAN,WAN

LAN(らん): Local Aria Network とは、元々、近距離(自分の敷地内)の機器を、直接、線(ネットワークケーブル)で繋いだコンピュータネットワークの意味です。しかし現在では、通常、(IPレベルの)ネットワーク管理をする機器(ルータ)の配下に、直接あるいはHUBを経由してネットワークケーブルで繋がれるコンピュータネットの意味で使われます。元々の意味と違うのは「無線ネットワーク」も可能になり、自分の敷地外であっても同じ管理機器から直接無線で繋ぐことも可能になったからで、現在ではそのようなことも含め「同じルータの配下のネットワーク」をLANと呼ぶ場合が多いです。

WAN(わん):Wide Aria Networkの意味。元々、「自分の敷地を超えた通信」の意味であり、自分の敷地を超えて通信線を引けるのは、「国などから許可を得た、通信事業者のみ」です。現在でも、小出力の無線を使う場合などで若干の例外がありますが、基本は同じで、「通信事業者が提供する広域な通信網を使うネットワーク」を通常WANと呼びます。そして、LANとLANをWANでつなげることにより、2つのLANが互いに通信可能な「1つのネットワーク」として機能します。

ネットワークとネットワークを繋ぐ装置、特に家庭用のものは「ルータ」と呼ばれます。もし家などに「ルータ」があれば、ネットワークケーブルをつないでいる口を見てください。ルータには[WAN]と書かれている口(普通は1つ)と、[LAN]と書かれている口(1つの場合もあれば4つくらいの場合もあります)があります。またWANだけ記載があり、残りの口に記載がない製品もありますが、それは[LAN]の口です。

LANと書かれている口にPCなどいくつか機器を繋ぐと、1つのルータに繋がれている機器が、そのルータの管理の元で、1つのネットワーク(LAN)が構築されます。また、口が少ない場合にはHUB(電源コンセントにおけるタップ(蛸足?)みたいな働きをするもの=分岐装置)を接続し、HUBにいくつかのPCを繋ぎます。このように、口が少ない時は、HUBを使って、蛸足配線ができます。この時の「ネットワークのタコ足配線」は電源コンセントのタコ足配線と同じく「上流(電源の場合は発電所に近い向き)」と「下流(電源の場合には電気製品に近い向き)」があります。ネットワークでは「ルータ」が上流で、そこから下流側につなげる口が[LAN]と書かれている口です。HUBにも「上流」と「下流」があります。ルータに繋ぐ口が「上流」で、PCなどに繋ぐ口が「下流」です。なお今のHUBは繋がれている装置を自動的に識別し、自動的に上流向きの回路と下流むきの回路を切り替えますので「知らないと混乱の元(ネットワーク障害の原因)」になります。

このようにして、ルータを最上流とし、下流に様々な装置をつないだものが「LAN」として機能する「1つのネットワーク」になります。そして、そのルータの[WAN]の口を「さらに上位のルータのLANの口」と繋ぐと、最初のLANはその上位のネットワークの一部として機能します。同じように別のLANを構築しその[WAN]の口を、さっきの「さらに上位のルータのLANの口」に繋ぐと、2つのLANを結合したネットワークになります。同じようなことを続けていけば、「世界中のLANをつないだネットワーク」へと発展できます。それがインターネットです。なお、実際のインターネットは「上流を複数持ったり、上下関係でなく対等な関係で接続する場合も」あります。特に上流に障害がある時、自動的に上流や相互接続の状態を変更したりして「実質的に切れない通信網」を確保する技術がインターネットの特徴と」でもあります。しかし(高度なネットワーク技術者でなければ)皆さんが目にする部分は、上流が決まっていて(通常はプロバイダ)そこの下流にルータを設置し(通常は家に1つ)、そのルーターの下流に、必要があればHUBなどでタコ足にして口をふやし、その下流にPCやゲームマシン、スマホなどを接続する、と言う形になります。なお、接続は有線が基本ですが、下流側へは無線(WiFi)で接続することもできます。なお、WiFiの規格も色々変遷があり、規格により、最高速度などが違います。なお現在ではWiFi6が出始めています。

なお、これらの組織と無関係に「internet機器 を internet技術でつなぎ合わせて、独自の閉じたネットワークを組む」ことも可能であり、プライベートネットワークとか、イントラネットとか呼ばれることもあります。ちなみに、Bluetooth は、このような「internet技術を用いているけど、ICANN や NIC 等の組織とは無関係な(つまり The Internetの世界とは無関係な)、独自の閉じたネットワーク」の1つです。なお、そのような文脈で、the Internet と internet を日本語で区別する必要がる時には「インターネット」「インターネット技術、TCP/IP技術」と呼ぶ場合が多いです。

余談ですが、最近、英語圏の報道メディアのガイドブック「AP Stylebook」では、Internet(固有名詞) を internet(一般名詞) と書くように変更したようです(^^;(2016年) 固有名詞の Internet でなく一般名詞でも、定冠詞付けた the internet ならはっきり意味が分かりますし「 the internet 」なら誤解を生まないですが、メディアによっては、(the Internetの意味で)無冠詞で internet と書いているものもあるようです。なお、辞書や教科書では The Internet のままだそうなので、「最近の英語圏の報道メディアの文書を読むときだけ」は、単語だけでなく、文脈から単語の意味を判断するよう、気を付けないといけないのかもしれません(^^;

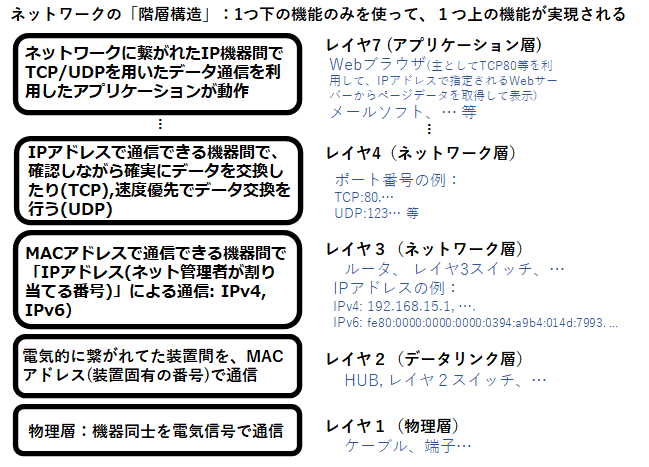

ネットワークを実現するための機能は「階層」構造を持ちます。階層構造とは、原則として、直ぐ下の層の機能だけを用いて上層の機能を実現することです。ちょうど、大地に土台を作り、土台の上に一階を作り、一階の上に2階を乗せていく、という形のものです(ソフトウエアも、機械・OS・アプリケーションという階層構造がありましたね)。「すぐ下の階層の機能のみを使って上の階層の機能を実現する」というのが原則で、例外を除き2段以上、下の機能は直接は使わないです。このような仕組みにすることにより、「下の仕組みや機能が変わっても、上の層は変わらない」という性質が実現されます。つまり、「通信装置や通信経路(PC,スマホ,ゲームマシン,ネットカメラ、有線接続、無線接続、電話回線接続(3G,4G,5G等))を変えても、アプリの使い方は変わらない」という機能が実現されます。

なお、ネットワークの階層構造の大元の規約、(OSI参照モデル)と、とりあえず現実的に実装開始し現在普及したもの(TCP/IPモデル)に、ちょっとした差があり、レイヤの名称や何層目、という用語が多少混乱しているし(特に5~7層目)、2つ下の機能を直接使っている部分もあり、現実の実装では「7層目が直接4層目の上に乗っている場合も多い」です。なお、1~4層目までは、そのような混乱はありません。そこで、下記の図では、5~7層目は「アプリケーション層の一部」と位置づけて、5~6層目は省略しています。

以下、図とは位置関係が逆になりますが「下の層から上の層へ」おおざっぱに、簡単に説明&キーワードを紹介します

「LANケーブル」「延長ケーブル」「リピータハブ」等

「レイヤ2スイッチ」「HUB(スイッチングHUB)」「ネットっワークアダプタ(PC本体などをネットワークケーブルに接続する装置)」等

なお、「無線通信(Wifi)」や携帯電話通信サービス(携帯電話4G,5G)によるデータ通信機能も、ここのレイヤで合流し、次のレイヤ3以降では「同じIP機器」としてふるまいます。

「レイヤ3スイッチ」「ルータ」等。なおIPとは「Internet Protocol」の意味で、このレイヤーで使われる通信方式の意味。また、このレイヤーで使われる(機器に割り当てる番号)をIPアドレス(Internet Protocol Adress)と呼び、IPv4方式とIPv6方式があります(後ほど説明)。

IPで通信できる機器間を、

TCP(Transmission Control Protocol):確認しながら配送。必要があれば再送(TCP/IP: IP機器間で確認しながらデータを交換)。確実なデータ交換を行いたい場合に使われる。

UDP(User Datagram Protocol):確認せず配送エラーが生じたらそのデータは破棄される(消滅する))。確実な通信は二の次で、リアルタイム性重視の場合に使われる。

方式があります。通信の品質よりリアルタイム性を求めるような特殊目的で無い場合には、通常、TCPが使われます。IPの上にTCPの技術を用いる通信技術を、まとめてTCP/IP と呼ぶことがあります(これがインターネット技術の中枢です)。また、それぞれの通信方法に対し、通信の窓口(ポート:港)が複数用意されており番号(2Byteの数値)が割り当てられています。例えば、「TCP:80 」とか。利用できるポート数は、TCPもUDPもそれぞれ6万個以上ありますが、実際に全て使われるわけではなりませんし、管理しきれないポートがあると、悪意を持った通信に使われる可能性があります。。そこで、利用するポートを制限し、意図しない通信を遮断する機能を「ファイヤーウォール(防火壁)」と呼んでいます。

メールソフト(SMTP, pop, IMAP)、Web(http:)、動画通信、音声通信、時刻合わせ(NTP)、等、また、Webのプロトコルを使いながらも「専用アプリ」で、特定の機能を使いやすくする場合もあります。LINE,Facebook,TikTok... その他皆さんがSNSと呼んでいる多くのアプリや、動画・音楽等の配信等の多くのアプリは、内部で、基本的に「Webと同じ通信機能」を用いています。

これが「インターネット技術」の中心部です。

キーワード:URL、DNS、IPアドレス

URL(Uniform Resource Locator)の文字列は、DNS(Domain Name System)サーバによって、IP(Internet Protocol)アドレスに変換され、ネットワーク機器はIPアドレスによって自分や相手の機器を特定し、通信します。この通信手順を「Internet Protocol(IP)」と呼びます。

IPアドレスはIPv4(アイピーブイフォー)とIPv6(アイピーブイシックス)の2種類があり、両者に互換性はありません。初期のインターネットは32ビットの数字(0~255までの数字4つ:4バイト)を用いています(IPv4)。しかしこれでは、高々4G個(40億個)の機器しかつなげず、1960年代にはこれで十分と思われましたが、1995年の商用化の段階で「将来、不足する」ことが明確になったため、IPアドレスの新たな規格として128ビット(16バイト)の数字を用いるIPv6が制定されました(最大:340282366920938463463374607431768211456個までですので、多分地球上の砂粒全てにIPv6アドレスを割り当てても、まだ余るでしょう)。ただし、IPv6は、「IPv4と全く互換性のない規格であり、装置もネットワークも全部作り替え、新たなインターネットを0から構築する必要がある」ため、なかなか一気には切り替えられません(例えば、高知県立大のページなども、IPv4のみです)。現在既に、「日本、アジア、および世界の主要なほとんどの地区に置いてIPv4アドレスが枯渇(新規発行の停止、今までの割り当ての流用のみ)」しています。現在では「PCやスマートフォンなど、ほとんどの機器には、「IPv4用の装置(回路)とIPv6用の装置(回路)が、両方並列して組み込まれ」ています。「自分の機器だけでなく相手やその間の通信環境も全てIPv6対応であれば、IPv6での通信」を試み、「不可能な場合にはIPv4で通信する」と言う移行措置が取られています。しかし「情報を提供するサイトがIPv4のみ」である場合も多く、IPv6への完全移行はそう簡単ではなく、IPv4が破綻した現在も、まだ「移行期」であり、いつ完全にIPv6に移行できるかの見通しも、全く予想不可能な状況です。現在は、IPv4アドレスの新規接続はできないが「既にアドレスを取得している組織は使い続けることができる」ため、新規にプロバイダーを始めるのでもなければ、あまり実感しにくい、とても深刻な問題です。

そのような状況で、多くのプロバイダー間のIPv6の通信環境は整っているが、完全にIPv6に移行しているわけではないので、「IPv6用の通信設備がガラ空き」で、一方、「IPv4用の通信設備は混雑が激しく通信速度も著しい低下が生じている」と言う状況が生まれています。そこで、現在は「IPv6の設備を、トンネルにして、IPv4の通信を行うサービス」が生まれ、普及してきています。例えば、NTTの「V6プラス(IPv6トンネルのIPv4)」などのサービスがそれにあたり、通信回線とプロバイダとルータがV6プラスに対応していれば、一般家庭用回線で普通に実測300Mbpsを超えます。従来の普通の家庭用インターネット環境(IPv4)では、実測で30Mbps以下、通信条件が悪ければ実質10Mbps以下の通信速度しか得られませんでしたので、現在ではそれと同じ金額で10倍以上の速度の安定した通信サービスを受けることが可能になっています。

ネットワークを利用したアプリケーションには、2つの方式があります。

・クライアント・サーバモデル:サービスを提供する機械(サーバ)で一括しえサービスを提供する。利用者(クライアント)はサーバにアクセスして、サービスを利用します。情報をサーバで情報を一括管理し提供するため、 情報やセキュリティ管理が容易であるが,利用者数の増加に伴い負荷が集中します。サーバ管理者には、それなりのセキュリティ意識と技量が必要ですが、利用者側にはそれほど高い意識は要求されません。クラウド(雲:ネットワークの図のこと) 主に「Web Browser」だけを用いて,「ネットワーク越しのサーバ」でほぼ全ての処理 を行う利用形態は、この方式です。 例:Web Mail(メール) google Docs(文書作成,表計算など) .... 等

PC同士が直接(1対1で)交信する(クライアントかつサーバ)方式。言い換えると、全てのPCがクライアントでありかつサーバとしての機能を持つ、という事です。。場合によっては「ノード」バケツリレー的に交信(配送)することもあります。 情報は一括管理されないため、 対障害性や匿名性,スケーラビリティに優れるが,動作確認や「セキュリティ制御」が行いにくいです。 例:ネット電話(Skype 等やネット会議等), ファイル交換(BitTorrent,Winny,Share,Cabos 等)。サーバによる一括管理ではないため、セキュリティについては注意が必要です。また、不正コピーや情報流出の原因になりやすいため、プロバイダーによっては利用制限を掛けているところがあります。サーバはクライアントからの要求を受け付けるため、攻撃に注意が必要であり、p2p は、クライアントであると同時にサーバでもあるため「要注意」です。なお、にわかに話題になっている「Zoom」もp2p方式であり、利用者の意識・技術が低いとPCのデータを盗まれるなどの攻撃を受ける可能性高いため、FBIでは安易に利用しないことを勧めています。

その他調べておくと良いキーワードを列挙します。

・テザリング(携帯電話回線を上流に、スマートフォンをルータにし、その下流にWiFiあるいはBluetoothで他の機器を繋ぎ、インターネットを利用する技術。2台持ち以上の人は殆ど必ず使う技術)

・Bluetooth(プライベートで用いる短距離超低速のWiFi技術。PCやスマートフォンなどの周辺機器(イヤホン、スピーカー、マウス、キーボード、カーナビ・車など)との接続にも用いられる。通信はIPをを利用したTCP。つまりインターネット技術を使っている(ただしインターネットには繋がっていない、独自のネットワーク)。

では、今日は、このへんで終わります。