■ 研究活動の報告

|

■ 研究活動に関する意見 |

■ TOPページへ戻る |

● 平成20年度 研究活動の報告 ●

![]()

![]()

|

◆◆ 平成20年度の学会発表抄録(保証保障)

災害支援ナースを保証し保障する仕組み作り | ||||

|

| 1.はじめに |

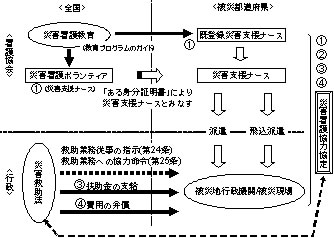

| 新潟県中越地震の災害支援において、日本看護協会の災害時支援ネットワークが初めて稼動したとされている。しかし、派遣される看護職はボランティアの位置付けで、自ら自身を保障しなければならない。一方、国は災害救助法により、災害救助業務に従事した者に対し、被った障害等を扶助し弁償することができる。本研究は、既存の幾つかのシステムを組み合わせ、それらを統合することにより、災害支援ナースの身分を保証し、災害看護活動を保障し、更には被ってしまった障害を補償できるシステムについて提案することを目的とする。 |

| 2.研究の方法 |

| A県で発行している災害対策に関する資料、および年間十数回開催された災害看護プロジェクト会議の資料をデータとして、A県の災害看護支援ネットワーク検討会にて、発災後に如何に看護職が被災地域の行政と連携しながら災害看護活動を展開するかについて分析・検討した。倫理的配慮として、データの使用や公表等について関係機関の同意を得た。 |

| 3.現状の課題と対策 |

| 1.災害支援ナースの身分保障 日本看護協会は、災害支援ナースをボランティアとして位置付けており、身分保障を個々の支援ナースおよびその所属都道府県看護協会に求めている。災害救助法では、ボランティアによる災害救助活動に対しては保障をしていない。第24条(従事の指示)または第25条(協力命令)の規定により、救助に関する業務に従事し協力しなければ保障は得られない。よって、災害救助法の保障対象となるように、ボランティアではなく災害救助法によるところの救助業務従事者および協力者となれるような行政との仕組みを作る必要がある。 2.災害支援ナースが活動できる仕組み 各行政には災害対策本部が設置されるが、行政の縦系列のシステムでは、適時・適所で直ちに災害看護活動を開始できるとは限らない。いくら災害支援ナースのマン・パワーを制御できたとしても、活動が開始されなければ意味が無いので、行政の要請によらず災害看護活動を開始できることが必要である。 3.行政との災害看護協力協定 以上の災害支援ナースの身分を保障し、災害看護活動ができる災害看護協力協定の締結が必要である。 4.災害支援ナースとして保証する仕組み 行政側が災害救助法の下災害支援ナースを保障し、行政の要請の有無にかかわらず活動が許されるためには、協定とともに災害支援ナースの活動を保証する必要がある。そのためには、災害支援ナースの日頃の災害看護教育と、災害支援ナースの登録、および災害支援ナース証の交付が必要である。 |

| 4.結論 | |

|

![]()

![]()

| ← 戻る |

|