■ 研究活動の報告

|

■ 研究活動に関する意見 |

■ TOPページへ戻る |

● 平成21年度 研究活動の報告●

| ◆◆ 行政との災害看護協力協定締結の要件 | ||||

|

| 1.はじめに |

| ひと度災害が発生すると、その地域の都道府県、あるいは市町村の災害対策本部に、災害情報が集約される。情報が錯綜し、指揮命令系統が混乱する災害時においては、これら災害情報を活用することにより、効果・効率的な災害看護活動が展開できる。災害情報を活用するには、都道府県看護協会と行政とが、適宜情報をやり取りできる協力協定のようなシステムが必要である。しかし、行政と所謂災害看護協力協定を締結している都道府県看護協会は、全国でも数件を数えるに過ぎない。このような状況の中、A県では、平成20年度に県および県下全市町村と県看護協会が、災害看護協力協定を締結するに至った。そこで、本報告では、行政との災害看護協力協定締結の要件を、それまでの種々の活動の経緯を分析しながら整理したので報告する。 |

| 2.研究方法 |

| A県で発行している災害対策に関する資料、および年間十数回開催された災害看護プロジェクト会議の過去10年間の資料をデータとし、A県の災害看護支援ネットワーク検討会および行政との連絡会にて、災害看護協力協定の締結の要件について、分析・整理した。倫理的配慮として、データの使用や公表等について、関係機関の同意を得た。 |

| 3.災害看護協力協定締結の障害 |

|

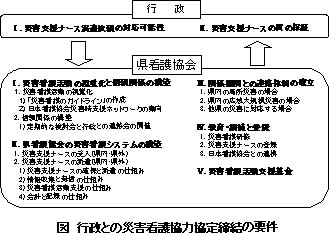

1. 災害支援ナース派遣依頼の対応可能性 就業している看護職は、いずれかの組織に所属し、地元が被災した場合には、所属施設の対応に追われ他施設等を支援することができない。また、以上の状況から、具体的な災害看護のイメージが湧かない。 2. 災害支援ナースの質の保証 災害現場の依頼に対応できる質の看護職が、派遣できるのか。 |

| 4.災害看護協力協定締結の障害の対応 | |

災害看護活動を視覚化するために、災害支援ナースの活動を示した「災害看護のガイドライン」を作成し、行政に災害看護活動の実際をアピールした。また、日本看護協会の災害時支援ネットワークの動向と県看護協会との関係を説明した。 2. 県看護協会のシステムの構築 県看護協会は、被災時に災害支援ナースを県内および県外から受入れ、必要とされる現場に速やかに派遣できるシステムを構築にした。その内訳として、①災害支援ナースの確保と派遣、②情報の収集と発信、③災害看護活動支援、④会計と記録、の仕組みを作った。 3. 関係機関との連絡体制の確立 効果・効率的な災害看護活動を展開するために、各行政および民間の関係機関と連絡体制を確立した。 4. 教育・訓練と登録 依頼に対応できる質の災害支援ナースを派遣するために、日本看護協会の災害看護研修シラバスに則った災害看護研修を定期的に実施している。また、活動の視覚化のために作成した「災害看護のガイドライン」も研修に利用している。尚、教育と並行して、災害看護研修受講者ばかりではなく、地域の潜在看護職も発掘しながら、災害支援ナースとしての登録を推進している。 5. 災害看護活動支援基金 将来的には、公的に費用弁償等を期待できるが、先ずは自己完結で活動できる資金体制を整え、災害看護活動の実行可能性を示した。 |

|

次へ → |