雑誌『社会科学論集』総目次一覧【第1号(1955年)〜第112号(2021年)】

※本誌のバックナンバーがご入用の場合は、在庫のある号について、送料のみ(1冊あたり定形外郵便物140円〜。実費をご負担ください)にてお送りさせていただきますので、本ページ下部に記載の問い合わせ先までご請求ください。

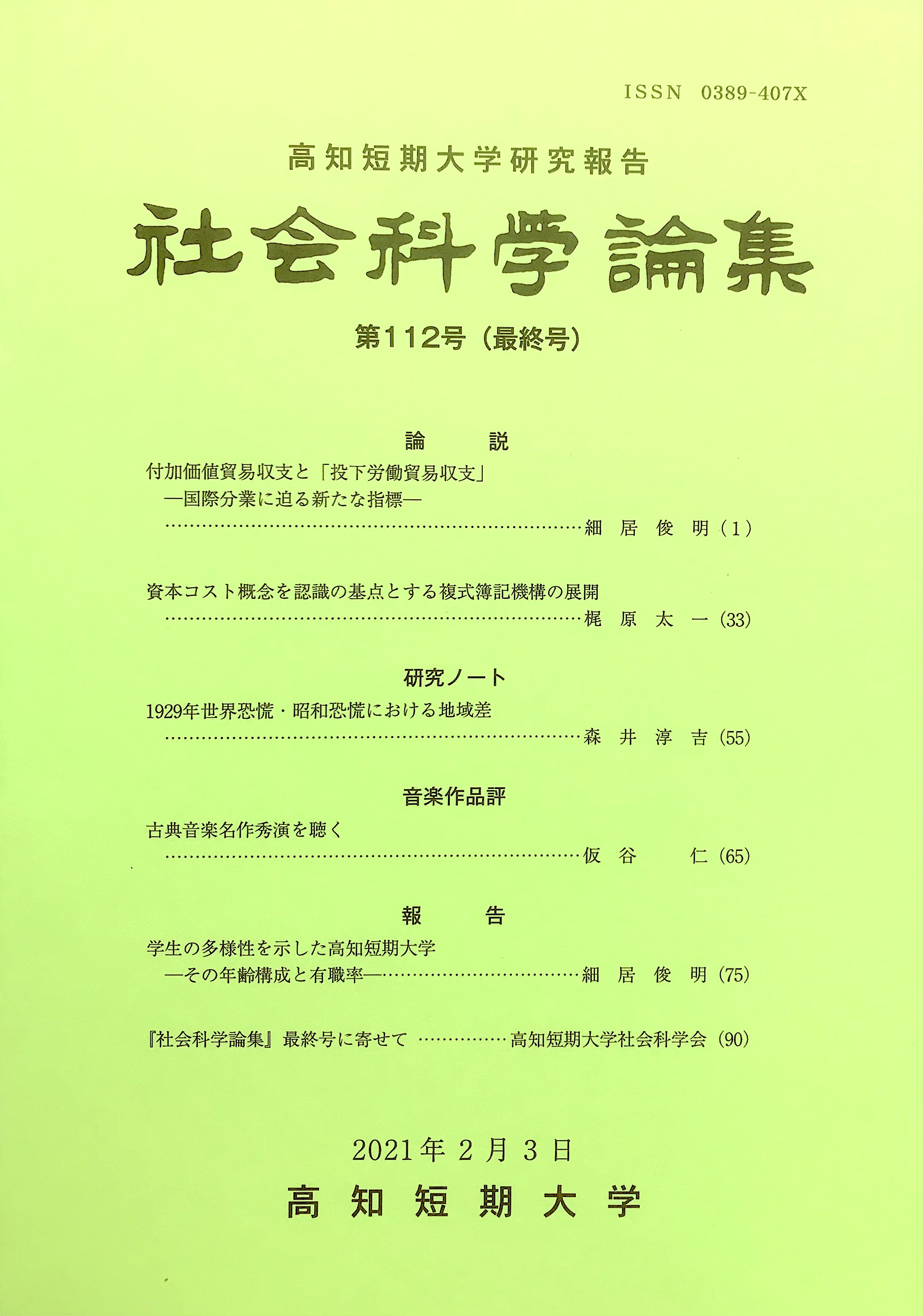

| 第112号・最終号 | 2021年2月 | ||

|---|---|---|---|

| <論説> | 付加価値貿易収支と「投下労働貿易収支」 ─国際分業に迫る新たな指標─ | 細居俊明 | |

| 資本コスト概念を認識の基点とする複式簿記機構の展開 | 梶原太一 | ||

| <研究ノート> | 1929年世界恐慌・昭和恐慌における地域差 | 森井淳吉 | |

| <音楽作品評> | 古典音楽名作秀演を聴く | 仮谷仁 | |

| <報告> | 学生の多様性を示した高知短期大学 ─その年齢構成と有職率─ | 細居俊明 | |

| 『社会科学論集』最終号に寄せて | 高知短期大学社会科学会 | 第111号 | 2019年9月 |

| <論説> | 正味有形資産(net tangible assets)に関する情報の活用方法 | 梶原太一 | |

| <調査報告> | 地方都市における子育て環境 ─「高知学」報告 その2─ | 池谷江理子 | |

| <判例評釈> | 精神障害者の保護施設への強制収容に関するヨーロッパ人権裁判所の判例─Stanev v. Bulgaria判決2012年1月17日─ | 田中康代 | |

| <書評> | 前田桂子著『北海道開拓を支えた高知県人─土佐藩の箱館探査から昭和の許可移民まで─』 | 梶原太一 | 第109号・第110号合併号 | 2017年8月 |

| <調査報告> | 被災地における復興と大学の役割(3)─福島大学における震災と復興への取り組み─ | 細居俊明・梶原太一 | |

| 人口減少地方都市における子育て支援の現状と課題─「高知学」報告─ | 池谷江理子 | ||

| <判例評釈> | 精神科病院への非自発的入院に関するヨーロッパ人権裁判所の判例─X. v. Finland事件判決─ | 田中康代 | |

| <時評> | 1950年代後半期における鉄鋼労連と日本鋼管川崎製鉄所 労働組合の政治闘争 : 砂川基地拡張反対闘争(「砂川事件」)、日米安保条約改定反対闘争(「ハガチー事件」)への取り組みの積極性と教訓 | 芹澤寿良 | |

| <美術作品評> | 福原云外 現代最高水準の土佐の書家 | 仮谷仁 | |

| 第108号 | 2016年3月 | ||

| <論説> | 非営利組織における累計活動計算書の作成と分析 | 梶原太一 | |

| <調査報告> | 被災地における復興と大学の役割(1)─宮城教育大学と「学都仙台大学コンソーシアム」─ | 細居俊明 | |

| 被災地における復興と大学の役割(2)─岩手県立大学と宮古・気仙沼における復興の取り組み事例─ | 細居俊明・梶原太一 | ||

| <判例評釈> | 医師の関与を必要とする自殺幇助を求める権利に関するヨーロッパ人権条約の判例紹介─Hass v. Switzerland事件判決─ | 田中康代 | |

| <時評> | 最近の「連合」運動をめぐって─他組織との共同行動の決断、実践を─ | 芹澤寿良 | 第107号 | 2016年2月 |

| <論説> | 高知短期大学の地域連携とシティズンシップ教育―憲法学的視座からの若干の考察― | 小林直三 | |

| <記録> | 高知短期大学創立60周年記念式典式辞・挨拶 式辞 …… 高知短期大学学長 南裕子 祝辞 …… 高知県知事 尾﨑正直 全国公立短期大学協会副会長 村上哲也 本山町長 今西芳彦 高知短期大学学友会会長 小松佐知男 高知短期大学創立60周年記念シンポジウム「高知短期大学60年と社会人教育の未来を考える」 シンポジスト …… 高知短期大学・阪南大学名誉教授 森井淳吉 高知大学名誉教授 松永健二 幡多高校生ゼミナール顧問会長 山下正寿 高知県立大学文化学部長 岩倉秀樹 高知短期大学特任教授・高知工業高等専門学校名誉教授 池谷江理子 司会 …… 高知短期大学副学長 細居俊明 | ||

| 高知短期大学創立60年の歩み | 細居俊明 | ||

| <書評> | 小林直三・根岸忠・薄井信行編『地域に関する法的研究』 | 梶原太一 | 第106号 | 2015年3月 |

| <論説> | 大学進学率の推移に関する考察 | 大井方子 | |

| 選挙制度改革の利益誘導政治に対する効果 ―都道府県別政府系金融機関の融資データの分析― | 清水直樹 | ||

| 特定非営利活動法人(NPO)の企業統治に関する一考察 | 梶原太一 | 第105号 | 2014年12月 |

| <論説> | 個人識別情報の再概念化に関する一考察 ―情報利用とプライバシー保護の両立のために― | 小林直三 | |

| 地域活性化と商法上のアプローチ | 菊池直人 | ||

| <判例評釈> | 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対する同法64条2項の抗告の許否 ―最高裁平成25年12月18日決定(刑集67巻9号873、判タ1397号96頁)― | 田中康代 | |

| <書評> | 瀧田輝己著『体系監査論』 | 梶原太一 | |

| <芸術作品評> | 星星会回顧展 田渕俊夫作品をみる | 仮谷仁 | |

| <覚書> | 労働組合運動に関わった私の歩みと労働・雇用法制改悪反対闘争の動向 | 芹澤寿良 | 第104号 | 2014年3月 |

| <論説> | 外国貿易と資本の「文明化作用」について ―マルクス『経済学批判要綱』から― | 細居俊明 | |

| 地域開発金融機関(CDFI)の投資判断情報に関する検討 ―非営利投資における投資利益率および格付過程の特質― | 梶原太一 | ||

| 核兵器のない世界へ(補足) | 弥永萬三郎 | ||

| 東アジアにおける日系企業の人材確保と労働政策 | 坂本ひとみ | 第103号 | 2013年12月 |

| <論説> | 非営利組織における資源提供者の期待と資本コスト ―寄附者が課した拘束と社会的投資利益率(SROI)の関係― | 梶原太一 | |

| Shari‘a in Law and Politics : Polygamy Debate in Malaysia | 桑原尚子 | ||

| <研究ノート> | 深海底における海洋の科学的調査 | 下山憲二 | |

| <叢書紹介> | 『都市型産業集積と自治体産業政策 ―総合的な都市産業政策の構築に向けて―』 | 梅村仁 | |

| <オーラルヒストリー> | 新日本製鐵OB調査:西沢正喜オーラル・ヒストリー(製鋼部門熟練作業者) | 青木宏之 | 第102号 | 2013年3月 |

| <論説> | 中小企業の雇用問題とキャリア・コンサルタンティングの導入 ―高知県内企業のケースを中心として― | 坂本ひとみ・梅村仁 | |

| 進学率の地域格差に関する研究 | 大井方子 | ||

| 自治体産業政策と公設試験研究機関の役割 | 梅村仁 | 第101号 | 2012年12月 |

| <論説> | 企業資本の調達面分類と資本コスト概念 | 梶原太一 | |

| 中小企業グループの産業集積地間連携と可能性 ―災害時における対応を事例として― | 梅村仁 | ||

| <研究ノート> | 後見下にある精神障害者の強制入院に関するヨーロッパ人権裁判所の判例 ―精神障害者の非任意的入院に関するヨーロッパ人権裁判所の判例②― | 田中康代 | |

| <判例研究> | ベンガル湾における海洋境界画定に関する紛争(バングラディシュ対ミャンマー) | 下山(長岡)憲二 | 第100号 | 2012年3月 関根猪一郎教授退職記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | 比較生産費説に何が欠けているのか? ―吾郷健二氏の所説によせて― | 細居俊明 | |

| イスラーム証拠法の現代的変容 ―マレーシア・シャリーア裁判所証拠法におけるイギリス法の移植― | 桑原尚子 | ||

| 行政によるデータマイニングに関する一考察 | 小林直三 | ||

| 期待利益率に基づく運用・調達観の検討 | 梶原太一 | ||

| 核兵器のない世界へ(その3・完) | 弥永万三郎 | ||

| <研究ノート> | 地域交通政策の検討と地域特性分析 ―尼崎市地域交通行動実態調査を事例として― | 梅村仁・三宮直樹・丸尾哲也 | |

| 国鉄労働者1,047名解雇撤回闘争における学者・文化人の支援運動 ―複数主体の「大同団結」をめざす活動を中心に― | 芹澤寿良 | ||

| <書評> | 加藤周一『日本文化における時間と空間』を読む | 仮谷仁 | |

| 関根猪一郎教授 研究業績と略年譜 | 第99号 | 2011年11月 | |

| <論説> | 生命圏の始期に関する考察 | 小林直三 | |

| 地域資源を活かした新たな地域連携の形成 ―近代的建築物活用による文化的クラスターの萌芽― | 梅村仁・伊元俊幸 | ||

| 核兵器のない世界へ(その2) | 弥永万三郎 | ||

| <研究ノート> | 精神障害者の非任意的入院に関するヨーロッパ人権裁判所の判例 | 田中康代 | |

| <資料> | 1960年代後半期の八幡製鉄所におけるインフォーマル・グループ育成策に関する総括的文書 | 芹澤寿良 | |

| <書評> | 藤沢周平 浮世絵師二部作を読む | 仮谷仁 | 第98号 | 2010年12月 |

| <論説> | 府県の地域産業振興政策における行政計画と府県出先機関 ―高知県と愛媛県の比較分析― | 水谷利亮 | |

| 海賊行為の取締、訴追及び処罰に関する一考察 ―ソマリア沖の事例を中心に― | 下山(長岡)憲二 | ||

| 核兵器のない世界へ(その1) | 弥永万三郎 | ||

| <研究ノート> | 地域産業振興政策における都道府県出先機関と基礎的自治体の機能と連携 ―長野県諏訪地域を事例として― | 平岡和久・水谷利亮 | |

| <オーラルヒストリー> | 新日本製鐵OB調査 金山亜希雄オーラル・ヒストリー(設備技術者、釜石製鉄所長) | 青木宏之 | 第97号 | 2010年3月 |

| <論説> | 「限界集落」と地域づくりに関する事例分析 | 水谷利亮 | |

| 触法精神障害者の強制入院等に関するヨーロッパ人権裁判所の判例(2) | 田中康代 | ||

| 1997年~98年の労働基準法改訂問題をめぐる労働組合運動の対抗力 | 芹沢寿良 | ||

| <書評> | 山田太一『二人の長い影』を読む | 仮谷仁 | |

| <オーラルヒストリー> | 新日本製鐵OB調査 樋口敏之オーラル・ヒストリー(大形工場長、生産技術部室長、副所長) | 青木宏之 | 第96号 | 2009年12月 |

| <論説> | 建設過程の改善とVfMの実現 ―英国PFIにおける事業効率化の実像― | 杉浦勉 | |

| 排他的経済水域における上空飛行に関する一考察 | 下山(長岡)憲二 | ||

| 触法精神障害者の強制入院等に関するヨーロッパ人権裁判所の判例(1) | 田中康代 | ||

| <オーラルヒストリー> | 八幡製鐵OB調査 原島清(原価部員、購買部次長)オーラル・ヒストリー | 青木宏之 | |

| 八幡製鐵OB調査 松本誠夫(総務課長、人事企画課長、経理部長)オーラル・ヒストリー | 青木宏之 | ||

| <芸術作品評> | 鈴木竹柏芸術表現の本質 ―鈴木竹柏展(09)をみる― | 仮谷仁 | |

| 田渕俊夫日本画表現の魅力 ―智積院襖絵展(09)をみる― | 仮谷仁 | 第95号 | 2009年3月 |

| <論説> | 府県出先機関の組織と予算に関するサーベイ | 水谷利亮・平岡和久 | |

| IT化により求められる能力とその要因 ―一般職と中間管理職について― | 大井方子 | ||

| IT化への適応状況とストレス | 大井方子 | ||

| <書評> | 金谷嘉郎著『近代日本経済史の諸問題』(八朔社刊、2008年12月) | 森井淳吉 | 第94号 | 2008年12月 |

| <論説> | クラスター弾禁止条約とオスロ・プロセス | 弥永万三郎 | |

| イギリスにおける重大な犯罪を犯した少年の拘禁について ―女王陛下のお許しがあるまでの拘禁― | 田中康代 | ||

| <研究ノート> | 200海里を超える大陸棚における海洋調査活動 ―国連海洋法条約246条6項が提起する問題― | 下山(長岡)憲二 | |

| <書評> | 『もう一つの鉄鋼労働運動史―人間らしい働き方を求めた闘いの記録』鉄鋼労働者協会、2008年 | 芹沢寿良 | 第93号 | 2008年3月 |

| <論説> | 「従軍慰安婦」問題の過去と現状 ―米議会決議を中心に― | 弥永万三郎 | |

| 中国法における合弁契約の有効性と契約の自由(2) ―合弁契約の機能と関連法規の強行法規生との関係を中心に― | 福山龍 | ||

| <研究ノート> | 全国47都道府県の地域際収支表およびその総括表(2000年)からみた地域経済の姿 | 福田善乙 | |

| <資料> | 時事問題 2007年の労働・雇用法制改革をめぐる政治過程 ―労働契約法の成立と「労働法制抜本的見直し」論の登場― | 芹沢寿良 | |

| <書評> | 中国会社法の改正とその行方 王保樹(著) | 福山龍(訳) | 第92号 | 2007年3月 福田善乙教授退職記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | 東アジアにおける共通通貨バスケット構想 ―ドル・円・ユーロの共通通貨バスケット・ペッグ― | 細居俊明 | |

| 北朝鮮の核実験強行と国連安保理決議1718(06) | 弥永万三郎 | ||

| 中国法における合弁契約の有効性と契約の自由(1) ―合弁企業関連法規の若干の考察― | 福山龍 | ||

| <研究ノート> | インターネット上のブランド空間における企業と社会 | 林直毅 | |

| 国際法の援用と参照 ―「国内適用」の再検討を通して― | 齋藤民徒 | ||

| <時事問題> | 小泉内閣小論(2・了) ―大嶽秀夫著『小泉純一郎 ポピュリズムの研究―その戦略と手法』東洋経済新報社、2006年 から考える | 木下真志 | |

| 福田善乙教授 研究業績と略年譜 | 第91号 | 2006年11月 | |

| <論説> | 北朝鮮のミサイル発射問題と国連安保理決議1695(06) | 弥永万三郎 | |

| 四国および四国4県(徳島・香川・愛媛・高知)における地域際収支と政策課題 | 福田善乙 | ||

| 多元的複線的地方自治システムにおける県の出先機関の機能分析:序論 ―長野県の現地機関に関する事例をもとにして― | 水谷利亮 | ||

| 1969年総選挙と社会党の衰退 ―戦後政治の第二の転換期― | 木下真志 | ||

| <研究ノート> | 実定国際法過程における「法的拘束力」設定規定の複合性 ―「属性」的理解から「関係」的理解へ― | 齋藤民徒 | 第90号 | 2006年3月 弥永万三郎教授退職記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | 県の機能と地方自治 ―市町村支援機能と「信州モデル」― | 水谷利亮 | |

| 中山間地域自治体における狭域行財政システムの可能性Part.3 ―高知県梼原町を事例として― | 平岡和久・水谷利亮・古川泰 | ||

| 景気及び就業構造の変化と女性の求職行動に関する考察 | 大井方子 | ||

| 「合理的な看護・介護職員構造」とは何か ―看護職員条約・勧告とイギリスの看護職員構造から考える― | 寺田博 | ||

| 人口の絶対的減少地域における中小企業の景気状況 ―高知県中小企業家同友会第28回景況調査(2005年10~12月期)から― | 福田善乙 | ||

| <時事問題> | 解散・選挙制度を考える ―小泉内閣小論― | 木下真志 | |

| 弥永万三郎教授 研究業績と略年譜 | 第89号 | 2005年11月 | |

| <論説> | 米軍事戦略と核軍縮の到達点 | 弥永万三郎 | |

| 中山間地域自治体における狭域行財政システムの可能性Part.2 ―長野県阿智村を事例として | 平岡和久・水谷利亮・古川泰 | ||

| 全国および都道府県別人口・年齢構成の時系列分析 | 福田善乙 | ||

| 自治体における保健福祉のコミュニティ形成・展開に関する分析 ―高知県田野町の「なかよし交流館」・介護予防事業を中心にして― | 水谷利亮 | ||

| <書評> | 岡田一郎 著『日本社会党―その組織と衰亡の歴史』新時代社、2005年 | 木下真志 | 第88号 | 2005年3月 |

| <論説> | 戦後日本政治学再考 ―政治学と政治史と政治学者と― | 木下真志 | |

| 国連改革、地域統合、核、国際法 | 弥永万三郎 | ||

| 高知県および高知市の状態分析 ―統計資料による現状把握― | 福田善乙 | ||

| 中山間地域自治体における狭域行財政システムの可能性 ―長野県泰阜村と高知県本山町を事例として― | 平岡和久・水谷利亮 | ||

| <資料> | 新連邦憲法に関するスイス連邦参事会報告(3) | 仲哲生(訳) | |

| <翻訳> | 地方議員比較調査研究(3・了) ―陳情・請願の実態と総合比較― | 仲哲生・木下真志 | 第87号 | 2004年11月 |

| <論説> | イラク「主権移譲」以降の内外状況 ―国際法から見た「占領」継続・多国籍軍参加・虐待問題等― | 弥永万三郎 | |

| 近年の政治学事情 ―公共政策学の進展からみる― | 木下真志 | ||

| 会社内部の利害関係調整に関する一考察 | 白鳥公子 | ||

| A study on Networking in Multinational Enterprises | Naoki HAYASHI | ||

| <研究ノート> | 投票行動研究再考 ―蒲島郁夫 著『戦後政治の軌跡―自民党システムの形成と変容』岩波書店、2004年をもとに | 木下真志 | |

| <資料> | 全国47都道府県の地域際収支表(1995年)およびその総括表 | 福田善乙 | |

| 新連邦憲法に関するスイス連邦参事会報告(2) | 仲哲生(訳) | 第86号 | 2004年3月 創立50周年記念号 |

| 挨拶 | 青山英康 | ||

| <論説> | 橋本県政を読む 知事の政治姿勢とその手法を焦点に | 仮谷仁 | |

| イラク戦争・イラク特別措置法・国際法 | 弥永万三郎 | ||

| 広域連合の再検討 序論 ―「平成の大合併」と県参画型広域連合― | 水谷利亮 | ||

| 高度成長後の自主防衛論の展開 ―1970年代の自民党を中心に― | 木下真志 | ||

| <資料> | 新連邦憲法に関するスイス連邦参事会報告(1) | 仲哲生(訳) | |

| 高知県立高知短期大学創立50周年記念シンポジウム 「県民の期待に応える高知短大の新しい姿」 | |||

| <記録> | 社会科学論集 第75号~85号 執筆者別論題一覧 | 第85号 | 2003年11月 |

| <論説> | 「大学の法人化」について | 弥永万三郎 | |

| グローバリゼーションと国際金融のトリレンマ論の陥穽 | 細居俊明 | ||

| 情報活用能力と賃金格差 ―より高度なスキルが要求される社会の到来と賃金プレミアム― | 大井方子・松浦克己 | ||

| <調査報告> | 地方議員比較調査研究(2) ―民意の反映した議会に向けて― | 仲哲生・木下真志 | |

| <紹介> | 大獄秀夫著『日本型ポピュリズム』中央公論新社、2003年 | 木下真志 | 第84号 | 2003年3月 |

| <論説> | 日本における主な街路市・朝市(3) ―石川県の輪島朝市― | 福田善乙 | |

| 男女共同参画条例をめぐる若干の基本論点 | 関根猪一郎 | ||

| 法律行為の単一性 | 熊谷芝青 | ||

| 公法から見た高知県立大学の学長選および教員採用問題 | 弥永万三郎 | ||

| <研究ノート> | イデオロギー対立下の戦後政治 ―ファシズム再来・防衛に対する認識距離の拡大― | 木下真志 | |

| <判例評釈> | 新宿ホームレス退去事件最高裁決定 | 田中肇 | |

| <資料> | 補訂 高知県女性史年表(1) | 大木基子 | |

| <中間報告> | 地方議員比較調査研究(1) ―高知県内の市町村議員の分析― | 仲哲生 | |

| 木下真志 | 第83号 | 2002年11月 | |

| <論説> | Terrorism, "New War" and International Law: A Critical Analysis | 弥永万三郎 | |

| 法律行為の分割可能性 | 熊谷芝青 | ||

| デンマークの高齢者住民委員会と市民参加 ―転換期の保健福祉政策における地方自治のあり方をめぐって― | 水谷利亮 | ||

| 日本における主な街路市・朝市(2) ―佐賀県の呼子朝市― | 福田善乙 | ||

| <共同研究> | 地域に根ざした食品産業のルネッサンス ―高知県における食品加工業振興政策の提案― | 福田善乙・ 玉置雄次郎・ 平岡和久・ 細居俊明 | |

| <研究ノート> | 丸山眞男論の一傾向 ―近年の丸山論に欠けているもの― | 木下真志 | |

| <紹介> | イギリス年齢差別禁止の動向 ―行為準則から立法へ― | 寺田博 | 第82号 | 2002年3月 |

| <論説> | 国際法から見た「新しい戦争」 付・アフガニスタン紛争関連小史 | 弥永万三郎 | |

| 村山連立内閣における社会党の政策転換 ―その経緯と意味― | 木下真志 | ||

| 日本における主な街路市・朝市 (1) ―秋田県の五城目朝市― | 福田善乙 | ||

| グローバリゼーション下、経済危機後の韓国農業の新たな展開 ―輸出拡大と「親環境農業」― | 細居俊明 | ||

| 自治体改革への新たなチャレンジPart 2 ―三重県議会と農林水産商工部の取り組みを素材にして― | 水谷利亮・仲哲生・平岡和久 | ||

| <研究ノート> | 戦後日本におけるアメリカ政治学 ―1960年代までの受容過程と問題点を中心に― | 木下真志 | |

| <翻訳> | ヴィルブルク「(熊谷芝青訳)民法における動的体系の展開」 | 熊谷芝青(訳) | |

| <調査報告> | 韓国釜山市の靴産業振興計画 | 玉置雄次郎 | 第81号 | 2001年11月 |

| <論説> | 冷戦構造の終結と社会主義政党の変容 ―日本共産党の社会主義像の変容を中心に― | 仮谷仁 | |

| 政治学学の提唱 ―社会の発展に貢献する政治学に向けて― | 木下真志 | ||

| WTO下のセーフガードと発展途上国の貧困・飢餓そして環境 | 弥永万三郎 | ||

| スイスにおけるレファレンダムとイニシアティヴ | 仲哲生 | ||

| 集会条例から集会及政社法へ ―政治からの女性の排除― | 大木基子 | ||

| 過疎地域における産業構造と地域際収支の特徴 ―高知県を事例として― | 福田善乙 | ||

| 自治体改革への新たなチャレンジ ―北海道ニセコ町と三重県生活部の取り組みを素材にして― | 仲哲生・平岡和久・水谷利亮 | 第80号 | 2001年3月 |

| <論説> | イギリスにおける中高年問題と年齢差別禁止 | 寺田博 | |

| 高齢者保健福祉政策における市町村と広域連合 ―北アルプス広域連合を素材にして― | 水谷利亮 | ||

| 地域における街路市(朝市)の役割と地産地消 | 福田善乙 | ||

| 自治体財政危機と市町村合併問題 ―高知県および高知県内市町村を事例として― | 平岡和久 | ||

| ネットワーク組織とグローバル企業 | 林直毅 | 第79号 | 2001年1月 |

| <論説> | 介護保険におけるケアマネジメントと福祉行政の主体としての責任 | 水谷利亮 | |

| 過疎地域の姿と地域再生への基本的視点 | 福田善乙 | ||

| 少年審判への検察官関与批判 | 田中肇 | ||

| <翻訳> | 高知県近現代女性史研究発展のために | 大木基子 | 第78号 | 2000年3月 |

| <論説> | スイスにおける直接民主制の展開 | 仲哲生 | |

| From Divisional to Network Organization ―Its Changing Structure in Multinational Enterprises― | Naoki HAYASHI | ||

| 農村地域における内発的発展とパートナーシップ ―高知県窪川町の農業・アグリビジネス・集落の新たな発展に向けた分析と提言― | 平岡和久・細居俊明・福田善乙 | 第77号 | 2000年1月 |

| <論説> | 新ガイドライン関連法を批判する | 弥永万三郎 | |

| 転換期における地域づくりの基本的視点 | 福田善乙 | ||

| 自治体財政危機と財政構造改革 ―高知県および高知県内市町村を事例として― | 平岡和久 | ||

| 市際収支推計にもとづく地域経済分析 ―高知県(1990年)を例に― | 細居俊明 | ||

| 中芸広域連合と介護保険制度 ―「福祉の地域づくり」システムの構築に関する分析― | 水谷利亮・永森直子・田中きよむ | ||

| <資料紹介> | 岸田俊子「世ノ婦女子ニ諭ス」 | 大木基子 | 第76号 | 1999年3月 |

| <論説> | The Illegality of a Rocket by North Korea and Japan's Diplomacy | Manzaburo Yanaga | |

| 地域際収支からみた高知県農業の位置 | 福田善乙 | ||

| 近代日本刑法の自首規定の変換 ―特に「悔悟の念」の必要をめぐって― | 田中肇 | ||

| 高知県内9市の地域際収支の再試算 ―推計法の改善とその試算― | 細居俊明 | ||

| 福田英子における自立 ―福田英子の『妾の半生涯』を読む― | 大木基子 | 第75号 | 1999年2月 |

| <論説> | 21世紀に向けての国土開発計画の内容と課題 | 福田善乙 | |

| 社会福祉法人の統制 ―「統制の二元性」視点からの考察― | 水谷利亮 | ||

| ピッツバーグにおける経済構造変化と都市問題、都市財政(2)(完) | 平岡和久 | ||

| <翻訳> | ドイツ体育連盟(DT)設立期の研究(2) ―地域体育会(TV)の階層について― | 成田十次郎 | 第74号 | 1998年3月 |

| <論説> | ドイツ民法における準法律行為について | 熊谷芝青 | |

| 地域際収支による地域経済分析の意義 | 福田善乙 | ||

| ピッツバーグにおける経済構造変化と都市問題、都市財政(1) | 平岡和久 | ||

| <研究ノート> | 高知県内各地域の地域際収支とその特徴 ―市部、郡部、9市の地域際収支の簡易推計に基づいて― | 細居俊明 | 第73号 | 1998年2月 |

| <論説> | 日米安保「再定義」を批判する ―「日米防衛協力のための指針見直し」(新・「ガイドライン」)を中心に― | 弥永万三郎 | |

| 国土開発計画と農産漁村地域再生の課題 | 福田善乙 | ||

| 高知市を中心とした市際収支の作成とその特徴 | 福田善乙・平岡和久・玉置雄次郎・細居俊明(高知短期大学地域際収支研究会) | ||

| <資料紹介> | 吉松ますの未紹介書簡について | 大木基子 | 第72号 | 1997年3月 芹沢寿良教授退職記念号 |

| 献呈の辞 | |||

| <論説> | 安保体制下の自治体と住民 ―高知県の低空飛行、リマ水域における米軍演習等にみる― | 弥永万三郎 | |

| 「新しい全国総合開発計画」の国土構想 ―策定段階からの整理― | 福田善乙 | ||

| 高知県県際収支の構造と特徴 ―1990年高知県産業関連表から― | 細居俊明 | ||

| 四国4県庁所在都市における小売商業の動向 | 玉置雄次郎 | ||

| <時評> | 日本労働組合運動の100年と今日求められている基本的課題 ―若干の提言― | 芹沢寿良 | |

| <研究ノート> | 都道府県際収支と財政移転収支 | 平岡和久 | |

| <大学問題> | 「当面の改革大綱」とは何であったのか ―高知短期大学の大学政策立案と県の政策的対応― | 寺田博 | |

| 芹沢寿良教授 略年譜と研究・対外的活動の記録 | 第71号 | 1996年12月 | |

| <論説> | メガ(MEGA)版『資本論』第3部第5章草稿と現行版『資本論』第3部第5篇との異同にかんする検討 ―エンゲルス編集の問題点を中心に― | 関根猪一郎 | |

| <資料> | 日本鉄鋼業における労資関係・労働組合運動に関する雑誌関係文献 | 芹沢寿良 | |

| <論説> | 地域際収支からみた地域経済の特徴と変化 ―四国各県の産業連関表にもとづく分析― | 福田善乙・平岡和久・玉置雄次郎・細居俊明(高知短期大学地域際収支研究会) | 第70号 | 1996年3月 |

| <論説> | 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介と解説(7) | 別役厚子 | |

| <報告> | 高知短期大学教職課程の40年 | 佐藤基子・別役厚子 | |

| <調査報告> | ベトナムの「ドイモイ」政策と労働法典施行下の社会労働事情 | 芹沢寿良 | |

| <論説> | 地域際収支からみた地域経済 ―都道府県際収支、市際収支、および地域産業連関表の検討― | 福田善乙・平岡和久・玉置雄次郎・細居俊明(高知短期大学地域際収支研究会) | 第69号 | 1995年11月 |

| <論説> | ドイツにおける方式無効判例の展開 | 熊谷芝青 | |

| 鉄鋼業における人員「合理化」と労務管理,労働組合運動 ―その歴史的経験が示しているもの(下)― | 芹沢寿良 | ||

| <研究ノート> | 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介と解説(6) | 別役厚子 | |

| <論説> | 地域際収支にもとづく地域新興政策の必要性 | 福田善乙 | 第68号 | 1995年3月 |

| <論説> | 鉄鋼業における人員「合理化」と労務管理,労働組合運動 ―その歴史的経験が示しているもの(上)― | 芹沢寿良 | |

| <研究ノート> | 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介と解説(5) | 別役厚子 | |

| <報告> | イギリスで見た「生活の質」の状況(3) ―訪ねてみたホスピス・病院と看護職員の世界― | 寺田博 | |

| マレーシア、タイ労働事情の一端 ―日系中小企業の労働条件と両国の労働組合組織― | 芹沢寿良 | ||

| <資料> | リャード A.ゴードン「タックス・ヘイブンとそのタックス合衆国納税者による利用の概観」第5章 タックス・ヘイブン利用のパターン | 平岡和久 | |

| <論説> | 農山村地域における地域間交流施設整備の意義 ―高知県梼原町を事例として― | 福田善乙 | 第67号 | 1994年12月 |

| <論説> | ドイツ民法における「方式無効」につい | 熊谷芝青 | |

| <研究ノート> | 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介と解説(4) | 別役厚子 | |

| <論説> | 1990年代長期不況下の鉄鋼独占企業のリストラ「合理化」と労働者、労働組合の対応 ―新日鉄八幡とNKK京浜を中心にして― | 芹沢寿良 | |

| 地域経済分析のための地域際収支研究 ―高知県中芸地域を事例として― | 福田善乙・細居俊明・玉置雄次郎・平岡和久 | 第66号 | 1994年3月 高知短期大学創立40周年記念号 |

| 創立40周年に寄せて | 芹沢寿良 | ||

| <論説> | 地域経済の状態と地域間交流による地域活性化 ―高知県香我美町を事例として― | 福田善乙 | |

| 政治改革と議会民主主義 | 仮谷仁 | ||

| 多国籍企業と国際課税の一側面 ―米銀と米国国際課税制度の関わりを中心として― | 平岡和久 | ||

| <研究ノート> | EC市場統合とバナナ政策の統一 | 細居俊明 | |

| 財界団体の「これからの労働のあり方」論覚書 | 芹沢寿良 | ||

| 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介(3) | 別役厚子 | ||

| <資料> | 円卓会議「ドイツ民主共和国新憲法」作業部会草案 | 仲哲生 | |

| <記録> | <創立40周年記念シンポジウム>「二部(夜間)教育と生涯教育 ―地域における夜間大学の存在意識―」 | 田中肇 寺崎昌男 高橋道和 森木房恵 浜田容助 | |

| 高知短期大学社会科学論集総目次 | 高知短期大学社会科学会 | 第65号 | 1993年11月 |

| <論説> | 人口定住の条件と地域再生 | 福田善乙 | |

| Recent Debates on U.N.Peacekeeping Operations | 弥永万三郎 | ||

| <研究ノート> | 高知県に見る山村問題(5) ―大川村の地域創造にみる住民自治の歴史状況― | 鈴木文熹 | |

| 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介(2) | 別役厚子 | 第64号 | 1993年3月 鈴木文熹教授退職記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | 日本資本主義と山村問題 ―高知県における「構造調整」下での山村問題を中心にして― | 鈴木文熹 | |

| 戦後初期の鉄鋼業における労働協約の成立と変貌 ―日本製鉄・八幡製鉄の労働協約を中心として― | 芹沢寿良 | ||

| 「地域経済」をめぐる問題状況と今後の課題 | 福田善乙 | ||

| 高知県における「代用監獄」の実態 | 田中肇 | ||

| <研究ノート> | 添田知道『小説教育者・取材ノート』の紹介(1) | 別役厚子 | |

| 1991年Code of Banking Practice 個人金融取引に対する英国の自主規制 | 坂東俊矢 | ||

| <資料> | 1990年のイタリア炭化水素公社(ENI)の事業 | 玉置雄次郎 | |

| <報告> | イギリスで見た「生活の質」の状況(2) ―体験を通して見たイギリスの教育と「教育改革」― | 寺田博 | |

| 鈴木文熹教授 研究業績と略年譜 | 第63号 | 1992年10月 | |

| <論説> | 青年商工業者の現状と課題 ―高知県商工会青年部の活性化をめざして― | 福田善乙 | |

| ドイツ連邦共和国における外国人の参政権 | 仲哲生 | ||

| <研究ノート> | 高知県における山村問題(4) | 鈴木文熹 | |

| <講演> | <経済学オリエンテーション>現代の課題と経済学 | 関根猪一郎 | |

| <時評> | 最近の労働情勢の動向 | 芹沢寿良 | 第62号 | 1992年1月 本田玄伯教授退職記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | エゴイズムと他者の問題 | 本田玄伯 | |

| 経済発展と農業問題 | 森井淳吉 | ||

| 高知県における産業構造の戦前と戦後-機械工業の分析を中心として- | 福田善乙 | ||

| 四国におけるリゾート開発の現状と今後の課題 | 福田善乙 | ||

| ポストSTART | 弥永万三郎 | ||

| 社会主義と『資本論』 ―二つの社会主義の批判的検討― | 関根猪一郎 | ||

| <研究ノート> | 途上国における成長と貧困 ―『世界開発報告1980』と『世界開発報告1990』― | 細居俊明 | |

| <報告> | パートタイム労働をめぐる今日的状況と労働運動の基本的課題 | 芹沢寿良 | |

| 本田玄伯教授 研究業績と略年譜 | 第61号 | 1991年3月 | |

| <論説> | 日本列島総リゾート化の現段階とその問題点 | 福田善乙 | |

| 地方議会の議員定数不均衡と特例選挙 | 仲哲生 | ||

| <研究ノート> | 高知県における山村問題(3) | 鈴木文熹 | |

| <資料> | 1989年のイタリア炭化水素公社(ENI)の事業 | 玉置雄次郎 | |

| <報告> | イギリスで見た「生活の質」の状況(1) | 寺田博 | 第60号 | 1990年12月 |

| <論説> | 多元主義論による日本政治研究の特徴と問題点 | 仮谷仁 | |

| スウェーデンにおける政策理念の一断面 | 福田善乙 | ||

| <研究ノート> | 高知県における山村問題(2) | 鈴木文熹 | |

| <講演> | 共生へのライフスタイル | 天野正子 | 第59号 | 1990年3月 |

| <論説> | 生命の尊厳と人格理論 ―生命倫理の研究― | 本田玄伯 | |

| リゾート開発の現状と方向性 | 福田善乙 | ||

| ボン基本法における安定した政府の形成 ―連邦議会の解散権の制限を中心に― | 仲哲生 | ||

| <研究ノート> | 高知県における山村問題 ―80年代を中心にして― | 鈴木文熹 | |

| 高知県における労働分野の男女平等確立のための政策的課題 | 芹沢寿良 | ||

| <講演> | 「脳死」の法的諸問題 | 田中肇 | |

| <資料> | 聞記書き:高知の母親運動(2) ―前野ときわさんの話・中村豊さんの話― | 大木基子 | 第58号 | 1989年12月 |

| <論説> | 柳原・みさと病院における参加の実態 ―ILO看護職員条約における参加の実証的研究として― | 寺田博 | |

| 戦後日本におかる国土開発政策 | 福田善乙 | ||

| <資料> | 聞き書き:高知の母親運動(1) ―山中節さんの話― | 大木基子 | |

| 最近のパートタイム労働に関する資料 | 芹沢寿良 | 第57号 | 1989年3月 |

| <論説> | 地域経済構造の実態と地域再生への基本的視点-高知県を事例として- | 福田善乙 | |

| 包括的「消費者信用法要綱試案」について ―比較法的視点からの立法提案― | 植木哲・坂東俊矢 | ||

| <研究ノート> | 途上国における対外債務の累積とその機能変化 ―オイルショック以後1980年代前半に至る資金フローの視点から― | 細居俊明 | |

| <資料> | 高知短期大学学生生活実態調査結果 | 高知短期大学学生部 | 第56号 | 1988年12月 |

| <論説> | 過疎対策18年の軌跡と今後の課題 | 福田善乙 | |

| 仁淀川下流域における製紙産業発展への道 | 福田善乙 | ||

| <研究ノート> | 転換期の労働組合運動 ―組合民主主義問題を中心にして― | 芹沢寿良 | |

| <翻訳> | A.Y.イェフレモフ著 軍縮論(中) | 弥永万三郎(訳) | 第55号 | 1988年3月 鈴木文熹教授還暦記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | 戦後農協の白書的歴史的再把握(1) ―組織・事業・方策を中心にして― | 鈴木文熹 | |

| 地域経済の変化と四全総 | 福田善乙 | ||

| 国債整理基金特別会計法の改正と短期国債の発行(上) | 関根猪一郎 | ||

| 鉄鋼業における労働関係の新局面(下) ―戦後最大の「合理化」問題と労働組合運動― | 芹沢寿良 | ||

| 「『公務』と『業務』の関係」再論 | 田中肇 | ||

| 日米の軍事費 ―その実態と削減の方向― | 弥永万三郎 | ||

| <研究ノート> | イタリアに於ける公的株式参加 ―A.Arrighetti, G.Stansfield, C.Virno "Le partecipazioni azionarie pubbliche"― | 玉置雄次郎 | |

| 一次産品価格の動向と構造調整 | 唐沢敬 | ||

| 英国の典型的三者間信用契約における共同責任論序説 ―いわゆる「販売業者代理人論」― | 坂東俊矢 | ||

| <紹介・批評> | ウーヴェ・ショット、桑山政道訳『若きフォイエルバッハの発展』 | 本田玄伯 | |

| 鈴木文熹研究業績 | 鈴木文熹 | 第54号 | 1987年12月 |

| <論説> | 先進国革命路線とその社会主義像(下) | 仮谷仁 | |

| イタリア国家持株制度における「民有化」の動向 | 玉置雄次郎 | ||

| 転換期に立つ地域経済 | 福田善乙 | ||

| 鉄鋼業における労働関係の新局面(上) ―戦後最大の「合理化」問題と労働組合運動― | 芹沢寿良 | ||

| <講演> | 現代政治を考える視点 | 宮田光雄 | |

| <パネルディスカッション> | 高知県の産業と経済を考える 報告者:井本正人 庄境邦夫 菅原純 予定討論者:福田善乙 玉置雄次郎 関根猪一郎 座長:唐沢敬 | 第53号 | 1987年3月 |

| <論説> | 労働法制の再編問題と労働組合運動の対応 | 芹沢寿良 | |

| 先進国革命路線とその社会主義像(中) | 仮谷仁 | ||

| 国土開発政策をめぐる最近の動向 | 福田善乙 | ||

| 国債大量発行と金融自由化の進展 ―国債流通市場の発展を中心として― | 関根猪一郎 | ||

| 1979年EC消費者信用指令案と英国の反応 | 坂東俊矢 | ||

| <資料> | イタリア産業復興公社(IRI)の最近の傾向 | 玉置雄次郎 | |

| 岸田俊子にかんする新資料(四) | 西川佑子・大木基子 | ||

| <翻訳> | グレゴリー・トゥンキン著『国際システムにおける法と力』 | 弥永万三郎(訳) | 第52号 | 1986年11月 |

| <論説> | 地域産業政策の現段階 ―高知県を事例として― | 福田善乙 | |

| 職場の自由・民主主義と労働運動 ―その状況と運動の重要な意義― | 芹沢寿良 | ||

| <講演> | 働きつつ学ぶ学生のための人生案内 | 芝田進午 | |

| <翻訳> | グレゴリー・トゥンキン著『国際システムにおける法と力』 | 弥永万三郎(訳) | 第51号 | 1986年3月 外崎光広教授退職記念号 |

| 献辞 | |||

| <論説> | 幸福と道徳 | 本田玄伯 | |

| 国際石油産業の構造変化と他国籍石油資本 | 唐沢敬 | ||

| 高知市民が望む都市像と重点施策 | 福田善乙 | ||

| 「国連婦人の十年」以後と労働組合運動の課題 | 芹沢寿良 | ||

| 先進国革命路線とその社会主義像(上) | 仮谷仁 | ||

| 「軍事境界線水域」の違法性 | 弥永万三郎 | ||

| 威力業務妨害罪の「業務」について | 田中肇 | ||

| 地方議会の議員定数について | 仲哲生 | ||

| <資料> | タイ農村における最近の変化 ―中東への出稼ぎ問題について― | 森井淳吉 | |

| イタリア経済の公的及び協同組合的部門の概要 | 玉置雄次郎 | ||

| <書評> | 『資本論』第3部第5編研究の到達点 ―浜野俊一郎・深町郁彌編『資本論大系6利子・信用』(有斐閣刊)によせて | 関根猪一郎 | |

| 外崎光広教授 著作目録と略年譜 | 第50号 | 1985年10月 | |

| <研究ノート> | 1970年代中葉の鉄鋼労働組合運動 ―春闘を中心とする鉄鋼労連の組織と機能― | 芹沢寿良 | |

| <論説> | 地方自治と住民投票(4) ―窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例をめぐって― | 仲哲生 | |

| <資料> | 岸田俊子にかんする新資料(三) | 西川佑子 | |

| 大木基子 | 第49号 | 1985年3月 | |

| <論説> | 北川貞彦(立志社「日本憲法見込案」起草者)の生涯と業績 | 外崎光広 | |

| 労働時間制度「弾力化」の問題性 ―労基研中間報告批判― | 芹沢寿良 | ||

| 企業集団形成と高度経済成長 | 福田善乙 | ||

| <資料> | 岸田俊子にかんする新資料(二) | 西川佑子・大木基子 | |

| <報告> | イタリア留学記 | 玉置雄次郎 | 第48号 | 1984年12月 |

| <論説> | ラングーン事件 | 弥永万三郎 | |

| 地方自治と住民投票(3) ―窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例をめぐって― | 仲哲生 | ||

| 鉄鋼業における「四組三交替制」の導入をめぐる労使の対抗 ―1970年代初頭の鉄鋼労働運動の一状況― | 芹沢寿良 | ||

| Giappone: "Stato internazionale" | Manzaburo YANAGA | ||

| <資料> | 岸田俊子にかんする新資料(一) | 西川佑子・大木基子 | 第47号 | 1984年3月 |

| <論説> | 「石油とドルの結合」体制に関する考察 | 唐沢敬 | |

| トマス・ペイン研究序説 ―社会の発展と政府― | 中谷武雄 | ||

| 地方自治と住民投(2) ―窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例をめぐって― | 仲哲生 | ||

| <研究ノート> | 1960年代後半期の鉄鋼労働組合運動 ―右派グループによる組合支配の確立と路線転換の一断面― | 芹沢寿良 | |

| <資料> | 高知短期大学最近十年の歩み | 仮谷仁・玉置雄次郎・田中肇 | |

| 高知短期大学学生生活実態調査結果に関する資料 | 高知短期大学学生部 | 第46号 | 1983年9月 創立30周年記念号 |

| 創立30周年記念号によせて | 鈴木文熹 | ||

| <論説> | 明治14年政変と土佐の自由民権 | 外崎光広 | |

| 神川松子論ノート ―「婦人公論」の寄稿を中心に― | 大木基子 | ||

| フォイエルバッハにおける理性と感性 | 本田玄伯 | ||

| 国際金融資本の途上国支配の研究 ―米系他国籍石油=銀行資本の動向を中心に― | 唐沢敬 | ||

| アダム・スミスと安価な政府 | 中谷武雄 | ||

| 地域農業の再生と変革主体の形成 | 鈴木文熹 | ||

| 中小商工業発展への基本的視点 | 福田善乙 | ||

| イデオロギー攻勢の今日的状況と労働組合運動の課 | 芹沢寿良 | ||

| 第一次大戦後アメリカ「産業合理化運動」に関する考察 ―労務管理,生産管理の展開を中心に― | 玉置雄次郎 | ||

| 労働組合の組織・運営と組合員意識 ―運輸一般大阪中央支部の意識調査から― | 寺田博 | ||

| 業務妨害罪と公務執行妨害罪の関係 | 田中肇 | ||

| 地方自治と住民投票(1) ―窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例をめぐって― | 仲哲生 | ||

| <翻訳> | 軍事支出と兵器貿易 ―データをめぐる諸問題― | 弥永万三郎(訳) | 第45号 | 1983年3月 |

| <論説> | 地域の再生と自治体(素描)(1) ―高知県中村市を中心にして― | 鈴木文熹 | |

| 中小工業の発展をめぐる理論・政策の現段階 | 福田善乙 | ||

| 「国家の空洞化」や「安価な政府」が意味するもの-アダム・スミスの分業論(2) | 中谷武雄 | ||

| <書評> | 清水慎三編著『戦後労働組合運動史論』 | 芹沢寿良 | 第44号 | 1982年12月 |

| <論説> | アメリカ金融寡頭制と中東石油 | 唐沢敬 | |

| 地場産業再生への基本的視点と原則性 | 福田善乙 | ||

| アダム・スミスの分業論 ―社会の発展と人間の発達― | 中谷武雄 | ||

| <資料> | 植木枝盛の憲法草案と立志社の憲法草案 | 外崎光広 | |

| <研究ノート> | 鉄鋼業の労働組合と労使関係に関する最近の実証的研究 ―その調査報告と若干の感想― | 芹沢寿良 | 第43号 | 1982年3月 |

| <論説> | 土佐打刃物業の展開過程と現状及び問題状況 | 鈴木文熹・福田善乙 | |

| サプライサイド経済学についての素描 | 福田善乙 | ||

| <紹介> | 日本の社会科学者が現地にみた現代イギリス労働運動の最近の動向 ―中林賢二郎著『イギリス通信―経済危機と労働運動』を中心にして― | 芹沢寿良 | 第42号 | 1982年1月 |

| <論説> | 高知県製紙業史研究 | 玉置雄次郎 | |

| 独占的大企業の労働者状態と労働組合運動再生の基礎的課題 | 芹沢寿良 | ||

| <資料> | 酒屋会議と児島稔 | 外崎光広 | 第41号 | 1981年3月 外崎光広教授還暦記念号< |

| <論説> | 植木枝盛の死刑廃止論 | 田中肇 | |

| 「立憲主義(Konstitutionalismus)」の概念をめぐって-その若干の考察 | 仲哲生 | ||

| 1970年代における世界の食料問題 ―穀物貿易からみての食料危機激化のいくつかの側面について― | 森井淳吉 | ||

| 統計からみた高知県経済の状態 | 福田善乙 | ||

| アダム・スミスの教育論 | 中谷武雄 | ||

| 独占的大企業における「合理化」と支配の特徴的な諸手段 ―低成長下の実態― | 芹沢寿良 | ||

| 与謝野晶子のデモクラシー論(上) | 大木基子 | ||

| <翻訳資料> | A.Y.エフレモフ著 核軍縮(上) | 弥永万三郎(訳) | |

| 外崎光広略歴と著作目録 | 外崎光広(訳) | 第40号 | 1980年10月 |

| <論説> | 戦後高知県紙業の変遷過程 | 玉置雄次郎 | |

| 「地域主義」の批判的検討 ―玉野井芳郎氏の所説を中心に― | 福田善乙 | ||

| 「安価な政府」の諸規定について ―最近の辞典類を素材として― | 中谷武雄 | ||

| <翻訳資料> | 国連における核兵器使用禁止、非核兵器地帯および平和地帯に関する審議(下) | 弥永万三郎(訳) | 第39号 | 1980年4月 |

| <論説> | フォイエルバッハにおける類概念の展開 | 本田玄伯 | |

| 穂積八束遺著「憲政大意」にあらわれた憲法理論の検討 | 芳野勝 | ||

| 「安価な政府」論の現代的意義と課題 ―「行政限界論」と「行政の民主的活用論」をめぐって― | 中谷武雄 | ||

| <翻訳資料> | 国連における核兵器使用禁止、非核兵器地帯および平和地帯に関する審議(上) | 弥永万三郎(訳) | 第38号 | 1979年9月 梅原一教授退職記念号 |

| <論説> | 議員定数配分の不均衡と平等選挙 | 芳野勝 | |

| 「地域」概念についての一考察 | 福田善乙 | ||

| <判例研究> | 臨時工、パートタイマー、アルバイトの判例 | 寺田博 | |

| <資料紹介> | 立志社官有林払下・買上の太政類典記録 | 外崎光広 | |

| アメリカ共産党の中国共産党への公開質問状 | 弥永万三郎 | ||

| 看護職員の雇用と労働および生活条件 ―1976年第61回ILO総会報告― | 早稲田大学中山研究室 | ||

| 梅原一名誉教授略年譜 | 第37号 | 1979年3月 | |

| <論説> | 日本資本主義の危機と三全総 | 高知短期大学地域経済研究会 | |

| 序章 三全総をめぐる問題状況と問題意識 | 鈴木文熹 | ||

| 第一章 全国総合開発計画の展開と三全総の歴史的地位 | 中谷武雄 | ||

| 第二章 「新全総総点検」と三全総の基調 | 玉置雄次郎 | ||

| 第三章 三全総における定住構想の基礎とその本質 | 仮谷仁 | ||

| 第四章 巨大開発諸県(青森・鹿児島・高知)における開発計画の特徴と問題点 | 福田善乙 | ||

| 国際紛争の解決(3) | 津田幸雄 | 第36号 | 1979年1月 |

| <論説> | 国際紛争の解決(2) | 津田幸雄 | |

| 青少年保護育成条例の治安主義的性格 ―高知県青少年保護育成条例の全面改正を素材として― | 田中肇 | ||

| <判例研究> | 親会社と事業所内下請労働者の労働契約関係 ―青森放送事件・青森地裁判決― | 寺田博 | |

| <資料紹介> | 植木枝盛著『立志社始末記要』 | 外崎光広 | 第35号 | 1978年3月 |

| <論説> | 国際紛争の解決(1) | 津田幸雄 | |

| 所得税法と中期税制改正答申にあらわれた根本思想 | 芳野勝 | ||

| 立志社規則の変遷 | 外崎光広 | ||

| 戦後道路政策の展開過程 | 玉置雄次郎 | 第34号 | 1977年11月 |

| <論説> | アダム・スミスの軍事論と統治構造論 | 中谷武雄 | |

| 「過疎」問題への序章 | 福田善乙 | ||

| 植木枝盛の参政権論について ―富田信男教授の反批判に答える― | 外崎光広 | 第33号 | 1977年3月 |

| <論説> | 200カイリ水域設定をめぐる日本漁業の動向と課題 | 中井昭 | |

| 立志社法律研究所について『四弁連会誌』の批判に答える | 外崎光広 | ||

| <資料> | 四国段階における地域開発計画 | 福田善乙 | 第32号 | 1976年11月 |

| <論説> | 1960年代・70年代の地域開発計画 ―国および高知県の開発計画について― | 福田善乙 | |

| <資料> | 「農業開発援助」の実態とその問題点 ―タイにおけるトウモロコシ生産の場合― | 森井淳吉 | |

| <研究ノート> | 近代における民主主義と自由の思想(上) ―国内民主主義と国際民主主義― | 弥永万三郎 | 第31号 | 1976年3月 |

| <論説> | イギリス農業の生産関係における諸問題 ―とくに小農問題を中心にして― | 森井淳吉 | |

| 高知県における地域開発政策と道路問題 | 玉置雄次郎 | ||

| 社会科学の生誕 ―科学・ヒューマニズム・民主主義― | 平野喜一郎 | ||

| 鎌倉孝夫・福田豊氏の現状分析批判 | 福田善乙 | 第30号 | 1975年10月 |

| <論説> | 杉本市政の成果と課題 ―行政的側面を中心とする南国革新市政の中間総括と展望― | 仮谷仁・梅原憲作 | |

| 威力業務妨害罪規定の変遷 | 田中肇 | ||

| 高知県における地域開発のあゆみ | 福田善乙 | ||

| <研究ノート> | 日本帝国主義復活論ノート | 福田善乙 | |

| <調査報告> | 西ヨーロッパの農家・農村調査の概要報告 | 森井淳吉 | 第29号 | 1975年3月 |

| <論説> | 経済学史研究の現代的課題(上) ―内田義彦氏のアダム・スミス研究の検討― | 平野喜一郎 | |

| 立志社規則の研究 | 外崎光広 | ||

| 植木枝盛の婦人論について・村上信彦氏の反論に答える | 外崎光広 | ||

| <研究ノート> | 戦後日本資本主義の時期区分論ノート(Ⅱ) | 福田善乙 | |

| <紹介> | パンチャナン・サハ著『インド人労働者の移民(1834~1900)』 | 森井淳吉 | |

| <資料> | 朝鮮問題と国際法 | 弥永万三郎 | |

| <大学問題> | 高知短期大学改革の歴史と展望 | 寺田博 | 第28号 | 1974年5月 創立20周年記念論集 |

| 創立二〇周年記念論集発行に際して | 梅原一 | ||

| <論説> | 戦後日本資本主義史論 ―1945~60年の日本資本主義の構造と展開― | 福田善乙 | |

| アメリカ都市交通政策の特徴 ―連邦補助及び公有化を中心にして― | 玉置雄次郎 | ||

| 帝国主義の植民地体制 | 森井淳吉 | ||

| 『自由民権運動』(「土陽新聞小歴史」)の著者は大島更造である | 外崎光広 | ||

| <判例研究> | 「思想表現目的のポスターは広告物ではないとした判例」 | 田中肇 | |

| <翻訳> | 労働組合に関する法 | 寺田博(訳) | 第27号 | 1973年5月 西原亀教授退職記念号 |

| <論説> | 家庭科の本質と社会現象の自主編成 | 外崎光広 | |

| 自然と人間の回復 ―自然破壊の哲学的考察― | 本田玄伯 | ||

| 農村における階級構成の変化と地域再編成 | 森井淳吉 | ||

| 植木枝盛の生母についての考証 | 外崎光広 | ||

| 戦後日本資本主義論ノート ―大内秀明氏の所説の整理と批判― | 福田善乙 | ||

| 西原亀略歴・業績 | 第26号 | 1973年2月 | |

| <論説> | 「日本列島改造論」批判 ―宿毛湾工業化問題にも言及して― | 福田善乙 | |

| 学校統廃合と住民運動 | 田村和之・仮谷仁 | ||

| <資料> | 山村における農民層分解の実態とシイタケ栽培および流通の問題点 ―高知県中村市富山東部における場合― | 森井淳吉 | |

| 「地域開発」関係資料 ―工業立地,交通問題を中心にして― | 玉置雄次郎 | ||

| 高知県公害問題資料(その3) ―1971年高知県公害日誌― | 高知短期大学公害問題研究会 | ||

| <翻訳> | 「低開発の開発」アンドレ・G・フランク著 | 森井淳吉(訳) | 第25号 | 1972年8月 高橋信司名誉教授追悼号 |

| <論説> | 植木枝盛の婦人論をめぐる村上信彦・富田信男・熊谷開作氏の批判 | 外崎光広 | |

| 「発展途上国」における農業問題 | 森井淳吉 | ||

| <研究ノート> | 戦後日本資本主義の時期区分論ノート(Ⅰ) ―主として経済学研究者の所説の整理― | 福田善乙 | |

| わが国小農の将来性について ―農業をめぐる社会的経済的条件とそれを克服する道― | 森井淳吉 | ||

| <書評> | 伊藤忠商事による宿毛湾原油基地建設問題(Ⅱ) ―田中宿毛市長の「断念声明」以後の動き― | 福田善乙 | |

| 中越吉正 | |||

| 高橋信司略年譜・著作目録 | 第24号 | 1972年2月 | |

| <論説> | 高知県におけるバス企業の実態と地域交通問題 | 玉置雄次郎 | |

| 国家独占資本主義下の農業・農民問題 ―1960年代の動向を中心に― | 森井淳吉 | ||

| <資料> | 伊藤忠商事による宿毛湾原油基地建設問題 | 福田善乙・中越吉正 | |

| 60年代高知県における政治的力関係の推移とその動向 ―県議会議員選挙と衆議院選挙の分析から― | 仮谷仁 | ||

| 高知県公害問題資料(その二) ―1970年高知県公害日誌― | 高知短期大学公害問題研究会 | ||

| <紹介> | ヴォ・ナアン・トリ著「アメリカの新植民地主義―その経済的側面―」 | 森井淳吉 | 第23号 | 1971年1月 |

| <資料> | 「地域開発」と地域経済 | 地域経済研究会 | |

| 教員人事異動をめぐる法的問題点 ―高知県教育委員会の法感覚の批判的検討― | 田中茂樹 | ||

| 長渕満男 | |||

| 田村和之 | |||

| 高知県公害問題資料(その一) ―1969年高知県公害日誌― | 高知短期大学公害問題研究会 | 第22号 | 1970年12月 |

| <論説> | 国家および法と教育の関係 | 高橋信司 | |

| 刑法学の方法に関する一考察(1) ―事物論理構造の理論とその問題点― | 上田健二 | ||

| レーニンの国家独占資本主義 | 福田善乙・玉置雄次郎 | ||

| <資料> | マラヤへのインド人労働者の導入過程と移民労働者の労働条件・労働立法 | 森井淳吉 | |

| イギリス新植民地主義とアフリカ問題 | 森井淳吉 | ||

| 池川順子 | |||

| <座談会> | 宇野「理論」の基本的性格 ―貨幣の資本への転化をめぐって― | 平野喜一郎 | 第21号 | 1970年4月 |

| <論説> | マラヤの近代植民過程におけるインド人労働者の導入 | 森井淳吉 | |

| <資料> | 西ドイツにおけるコンツェルン利潤と資本の集積・集中 | 玉置雄次郎 | |

| <翻訳> | 戦前・戦後における日本のマラヤ・シンガポールへの進出 | 森井淳吉(訳)・仮谷仁(訳) | |

| ドイツ民主共和国(Deutsche Demokratische Republik300 Fragen 300 Antworten) | ドイツ問題研究会(訳) | 第20号 | 1969年8月 |

| <論説> | マラヤの農業問題 | 森井淳吉 | |

| ヒューマニズム論・矛盾論 | 本田玄伯 | ||

| <研究ノート> | 日本製鉄の成立と設備拡充について ―八幡、釜石、輪西に限定して― | 福田善乙 | |

| <資料> | 公務員労働訴訟における行政処分執行停止制度 | 田村和之 | 第19号 | 1968年12月 |

| <論説> | 日本製鉄株式会社の成立過程 | 福田善乙 | |

| 西ドイツ株式法(『小株式法改正』1959年)における貸借対照表の特徴 ―G・バロンの所説を中心に― | 阪本欣三郎 | ||

| <紹介> | 社会主義経済の諸問題 | 阪本欣三郎 | |

| <判例批評> | 設立中の会社の自動車運送事業免許申請能力・自動車運送事業の免許許否処分と適正手続 | 田村和之 | 第18号 | 1967年12月 |

| <論説> | 梯明秀氏の経済哲学について ―ヘーゲル弁証法の「資本論」への適用を中心にして― | 平野喜一郎 | |

| <資料> | フランスにおける国家独占資本主義と金融グループ | 森井淳吉 | 第17号 | 1967年3月 |

| <論説> | 明治時代の社会主義の思想と運動 ―特に土佐派の自由民権との関係― | 高橋信司 | |

| 高知県ブリ網漁業経営史(1) | 中井昭 | ||

| <調査研究> | 経営調査・分析試論(上) | 阪本欣三郎 | |

| 梅原憲作 | |||

| 植野勝昭 | |||

| <紹介> | レフ・アファナシィェフ『農業過剰人口』 | 森井淳吉 | |

| <資料> | 竹幽女史、山崎竹論文集 | 外崎光広 | |

| 大野みち代 | |||

| 社会科学論集総目次 | |||

| 第16号 | 1966年5月 | ||

| <論説> | 高知県におかる農業と農民運動 | 森井淳吉 | |

| 判例にあらわれた監査委員の監査の範囲 | 芳野勝 | 第15号 | 1965年5月 |

| <論説> | 自由民権運動とキリスト教 | 高橋信司 | |

| 社会主義の差額地代をめぐる政策 | 細谷敏夫 | ||

| <資料> | 農民層分解の実態とその問題点 | 森井淳吉 | |

| <紹介> | Dr.Ossar Meyer und Heing Bremer, Borsengesetz (4.Auflage) | 今野勉 | |

| The Process of Urbanization in the Rural ―Urban Fringe Area― | 二宮哲雄 | 第14号 | 1964年2月 十周年記念号 |

| 高知短期大学十年のあゆみ | |||

| <論説> | 土佐派の民権論における平和思想 | 高橋信司 | |

| 国連における中国代表権問題と国際法 | 津田幸雄 | ||

| マルクスにおける自然主義について | 本田玄伯 | ||

| 漁業における金融制度の発達 | 中井昭 | ||

| 小野梓の「国際汎論」と大隈重信 | 芳野勝 | ||

| 場外市場1 ―その法制の沿革― | 今野勉 | ||

| <通達研究> | 勤務先預金通帳に対する印紙税の研究 | 今野勉 | |

| <調査研究> | 高知県経済指標から ―所得倍増計画三年間のあゆみ― | 阪本欣三郎 | |

| <資料> | 第二次世界対戦におけるフランス農業の動向 | 森井淳吉 | |

| <論説> | B.H.ロレンスの独身時代 | 西原亀 | 第13号 | 1963年3月 |

| <論説> | 象徴天皇制と改憲派の主張 | 高橋信司 | |

| 呑行為について | 今野勉 | ||

| 明治前期の男女平等論と植木枝盛(下) | 外崎光広 | ||

| <判例研究> | 言論の自由権の限界とせん動罪その他 | 芳野勝 | |

| <翻訳> | J.フラビアン, L.オエルスバル「ヨーロッパ共同体市場の第二段階とフランス農業」、F.クラボオ「農業を計画化することができるか?」 | 森井淳吉(訳) | |

| <資料> | 昭和37年度税制改革の問題点 | 阪本欣三郎 | 第12号 | 1962年3月 |

| <論説> | 明治前期の男女平等論と植木枝盛(上) | 外崎光広 | |

| 証券取引所におけるバイカイについて | 今野勉 | ||

| イギリスの地方自治の潮流と二つの見方 | 芳野勝 | ||

| 未解放部落における漁業の形成過程(Ⅱ) | 中井昭 | ||

| 初期マルクスにおける労働と人間の問題 | 本田玄伯 | ||

| ハロッドの基本方程式中の変数の値の決定因について | 篠崎敏雄 | ||

| <翻訳> | ジイ・フラビアン「収穫と農産価」・「新局面に入った農業共同市場」 | 森井淳吉(訳) | |

| Some New Year's Folk-customs in Kochi Prefecture,Japan | Tetsuo Ninomiya(訳) | 第11号 | 1961年3月 |

| <論説> | 地方官治体制と高知県民の自治活動 ―高知県議会前史― | 高橋信司 | |

| ヘーゲル「精神現象学」の方法と構成 | 本田玄伯 | ||

| 近世における村落の発展過程と分家創出の形態 | 二宮哲雄 | ||

| 明治前期の廃娼論と植木枝盛 | 外崎光広 | ||

| 市中仲間先物取引の法律問題 | 今野勉 | ||

| 未解放部落における漁業の形成過程(Ⅰ) | 中井昭 | ||

| スミスィーズの経済波動と成長に関するモデルの一考察 ―ドーマーのモデルとの比較― | 篠崎敏雄 | ||

| <書評> | 「討論日本国憲法」と「日本国憲法条義」 | 芳野勝 | |

| 「フランスにおける農業協同組合」 | 森井淳吉 | 第10号 | 1960年2月 高橋信司教授還暦記念論集< |

| 献辞 | |||

| <論説> | 新日米安保条約と国際法 | 津田幸雄 | |

| D.H.ロレンスの短編小説論(完) | 西原亀 | ||

| 被用者発明 | 今野勉 | ||

| 憲法第21条第1項の限界の基準をめぐる論争 | 芳野勝 | ||

| 植木枝盛の女権論 ―明治前期における婦人参政権― | 外崎光広 | ||

| デュルケムにおける法の定義 | 海原裕昭 | ||

| <紹介> | 現代イギリス農村の家族と親族 ―W.M.ウイリアムスのゴスフォース研究よりの紹介― | 二宮哲雄 | |

| レーニンの「二つの道」理論についてのローランド・ハウクの見解 | 森井淳吉 | ||

| 高橋信司教授略歴及び研究業績 | 第9号 | 1959年4月 | |

| <論説> | 大阪における自由民権運動 ―特に立志社系の運動を中心として― | 高橋信司 | |

| D・H・ロレンスの短篇小説論(Ⅱ) | 西原亀 | ||

| 法哲学と法価値論の現実的基礎(完) | 海原裕昭 | ||

| <資料> | 「植木枝盛家族制度論集」補遺 | 外崎光広 | |

| <書評> | 田畑忍博士著「政治学」を読んで | 芳野勝 | |

| <翻訳> | 技術進歩と道徳的摩滅 | 岡本正(訳) | 第8号 | 1958年10月 |

| <論説> | D・H・ロレンスの短篇小説論(Ⅰ) | 西原亀 | |

| 儒学政治思想と近大政治思想の関係 | 高橋信司 | ||

| 社会主義における差額地代の国家集中政策について | 岡本正 | ||

| <資料> | 市中仲間先物取引 | 今野勉 | |

| <書評> | ヴィノグラドフ『法学入門』 | 海原裕昭 | 第7号 | 1958年4月 |

| <論説> | 土佐藩における憲政思想の史的展開 | 高橋信司 | |

| 植物特許の問題点 | 今野勉 | ||

| <資料> | 地方自治体の機構・人間関係・精神の実態 ―高知県庁の場合― | 二宮哲雄 | |

| 芳野勝 | |||

| 本田玄伯 | |||

| 社会科学論集総目次(自第1号 至第6号) | 第6号 | 1957年11月 | |

| <論説> | 法哲學と法價値論の現實的基礎(一) | 海原裕昭 | |

| <紹介> | 農業地域ノイブランデンプルグについてみられた地方計画化の若干の問題 | 森井淳吉 | |

| <資料> | ソヴェトにおける價値法則と價格形成の諸問題 | 岡元正 | 第5号 | 1957年4月 |

| <論説> | 南千島の法的地位 | 津田幸雄 | |

| 開国と土佐藩関係の外交問題 | 高橋信司 | ||

| <判例批評> | 特別区長選任無効確認を求める住民の訴の適否 | 芳野勝 | |

| <資料> | 証券取引所売買取引と民法555条 | 今野勉 | |

| 1956年における家族制度復活問題 | 外崎光廣 | ||

| <書評> | 田畑忍博士「憲法学原論」 | 芳野勝 | 第4号 | 1956年11月 |

| <論説> | 復活序論 | 西原亀 | |

| 萬延遣米使節と土佐藩の人々 | 高橋信司 | ||

| 切畑経営地帯に於ける村落共同体と隠居慣行 | 二宮哲雄 | ||

| 憲法改正をめぐる諸問題 | 芳野勝 | ||

| 山村に於ける労働人口の所有と存在体制 | 森井淳吉 | ||

| 近代日本に於ける離婚法の変遷と女性の地位 | 外崎光廣 | ||

| <資料> | ベーシス取引 | 今野勉 | 第3号 | 1956年5月 |

| <論説> | ペリー来航と土佐の藩論 | 高橋信司 | |

| 南樺太・千島国際法論 | 津田幸雄 | ||

| 基本的人権をめぐる論争 | 芳野勝 | ||

| 株式会社制度の一考察 | 今野勉 | ||

| ヘーゲル哲学における生命の運動と精神 | 本田玄白 | ||

| <資料> | 一九五五年における家族制度論 | 外崎光廣 | |

| <翻訳> | アメリカ社会主義の諸問題 ―マンスリー・レヴュー― | 岡本正(訳) | 第2号 | 1956年2月 |

| <論説> | 中華人民共和国承認に関する国際法上の諸問題 | 津田幸雄 | |

| 経済政策論の課題 | 岡本正 | ||

| <展望> | 巨視的景気循環論における投資 | 伊賀一人 | |

| <資料> | 出番に関する一考察 | 梶原子治 | |

| いわゆる『藩論』(英文からの邦訳) | 高橋信司 | ||

| <特別寄稿> | G.フロイドの精神分析とD.H.ロレンスの無意識 | 西原亀 | 第1号 | 1955年2月 |

| <論文> | 日本における近代政治思想の受容と実践 | 高橋信司 | |

| ビキニ水爆実験と国際法 | 津田幸雄 | ||

| <研究> | 差金取引について | 今野勉 | |

| 法社会学の対象としての法現象 | 外崎光廣 | ||

| 公安条例と日本国憲法 | 芳野勝 | ||

| 漁村における本分関係 | 二宮哲雄 | ||

| <紹介> | カレツキーの動学大系について | 伊賀一人 |

【バックナンバーの問い合わせ先】ta.kajiwara@gmail.com(高知短期大学社会科学会運営委員会 担当:梶原)