本文

高知県津野町の健康とウェル・ビーイングの調査研究を学会で報告

日本社会関係学会第5回研究大会(2025年3月)

参加概要

2025年3月22日から23日にかけて、獨協大学で開催された日本社会関係学会第5回研究大会に参加し、公募報告セッション「社会的孤立・孤独の予防とWell-Being」で本学文化学部の大井方子教授が「高知県の中山間部に居住する高齢者の健康とウェル・ビーイングの向上に関与する諸要因の調査研究」を発表しました。

このセッションには高知県立大学からの発表の他に、木村浩巳氏が「量的調査における孤独感尺度の機能特性の相対比較-回答拒否感データを用いたセルフスティグマの影響の検討」、佐藤嘉倫氏が「社会的孤立・孤独を予防・緩和するためのバーチャル壁面システムの構築─システム構築のための心理学的実験」を報告しました。

それぞれの演題が発表された後に、モデレーターである宮道力氏(岡山大学)と討論者である井手一茂氏(千葉大学予防医学センター)のもとで、3演題に対する質疑応答や意見交換が行われました。

発表内容

高知県立大学からは以下の内容で発表しました。

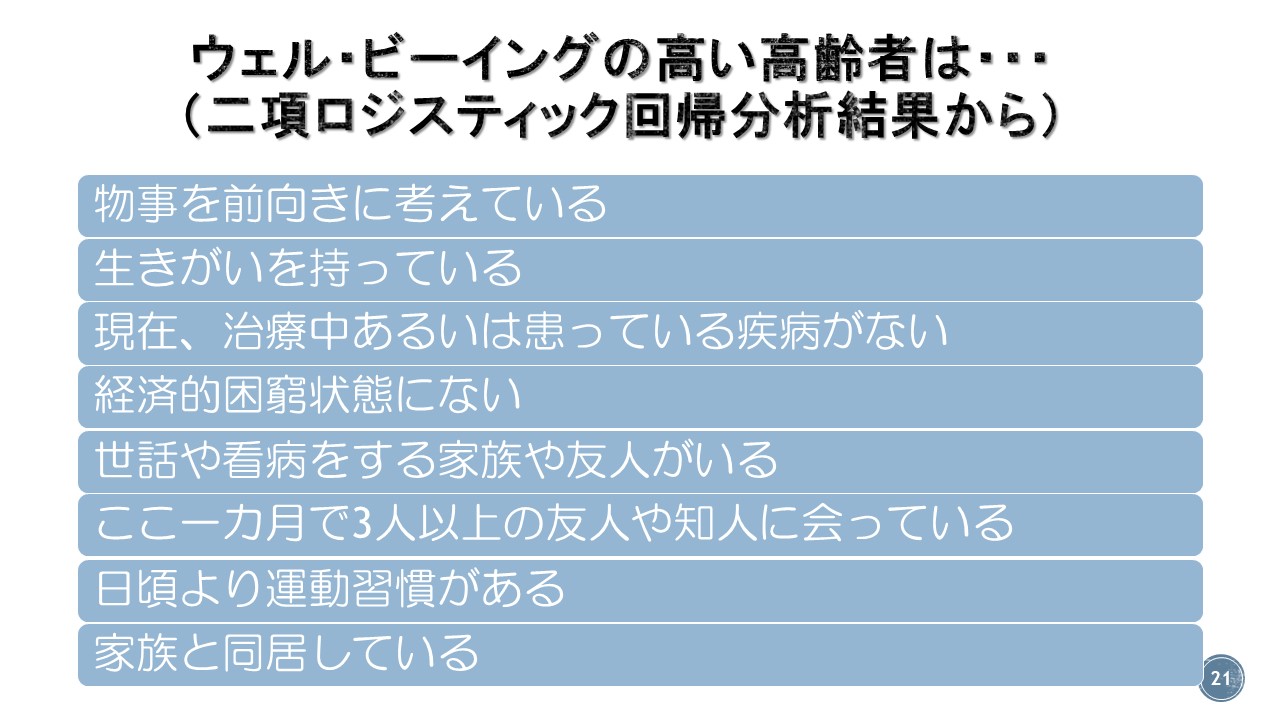

高知県中山間部に居住する高齢者の主観的健康、日常生活の生活能力(老研式活動能力指標)、ウェル・ビーイングに影響を与える個人属性・日常生活におけるモチベーション・地域での人的交流やネットワークへの関与状況などとの関連をまず個別に検討した。ついで、主観的健康や日常生活の生活能力、ウェル・ビーイングに多変量解析を用いて統計的に有意に影響を与える要因を抽出した。その結果、健康やウェル・ビーイングの高い高齢者像を導き出し、今後、高齢者の健康やウェル・ビーイングの向上を図るために、どのような取り組みが重要となるのかについて考察した。

この発表に対して、調査対象者の属性や介護・支援の状況、解析対象者の主観的健康、日常生活の生活能力、ウェル・ビーイングの訴え状況、他市町村との比較検討、地域や行政等へのフィードバックの状況、津野町民の就労状況などについて質問を頂きました。

さらに、この調査を踏まえて、中山間部に居住する高齢者に対して、今後、誰がどのように伴走していくことが重要となるのかなど、活発な議論が交わされました。

今後の展望

この学会参加を通じて、以下のような貴重な知見を得ることができました。

- 調査研究で分析した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は厚生労働省が介護保険計画を策定するために3年に一度、全国の市町村で実施しており、この調査を活用している、あるいは、活用したいという市町村や大学等は多く、その意味で今回の調査研究を共有化することが可能であり、日本の各地で最新の研究動向を把握し、今後の研究の方向性を見極めることが期待できる。

- 高知県立大学では、教職員や学生が域学共生や立志社中の活動を通して地域に入り、住民と頻繁に交流している。調査研究の成果を津野町で実際に行われている地域活動等を子細に分析することで、地域住民の健康やウェル・ビーイングの向上にどの程度効果をもたらすことができるのか、検証したい。

- 今回の調査研究に従事している、あるいは、関心を持っている研究者は、保健・福祉・医療の分野に限らず、街づくりや地域おこしを指向する研究者など、異なる研究分野の研究者との交流等が期待でき、新たなコラボレーションの可能性を探ることができた。

- 今回の調査研究の成果は学術論文としてまとめたので、研究成果の地域への還元だけにとどまらず、HP等を通じて積極的にPRしていきたい。

学校サイトトップ

学校サイトトップ