本文

土曜の永国寺カフェ(認知症カフェ)

活動の概要

共生社会をつくる「土曜の永国寺カフェ(認知症カフェ)」

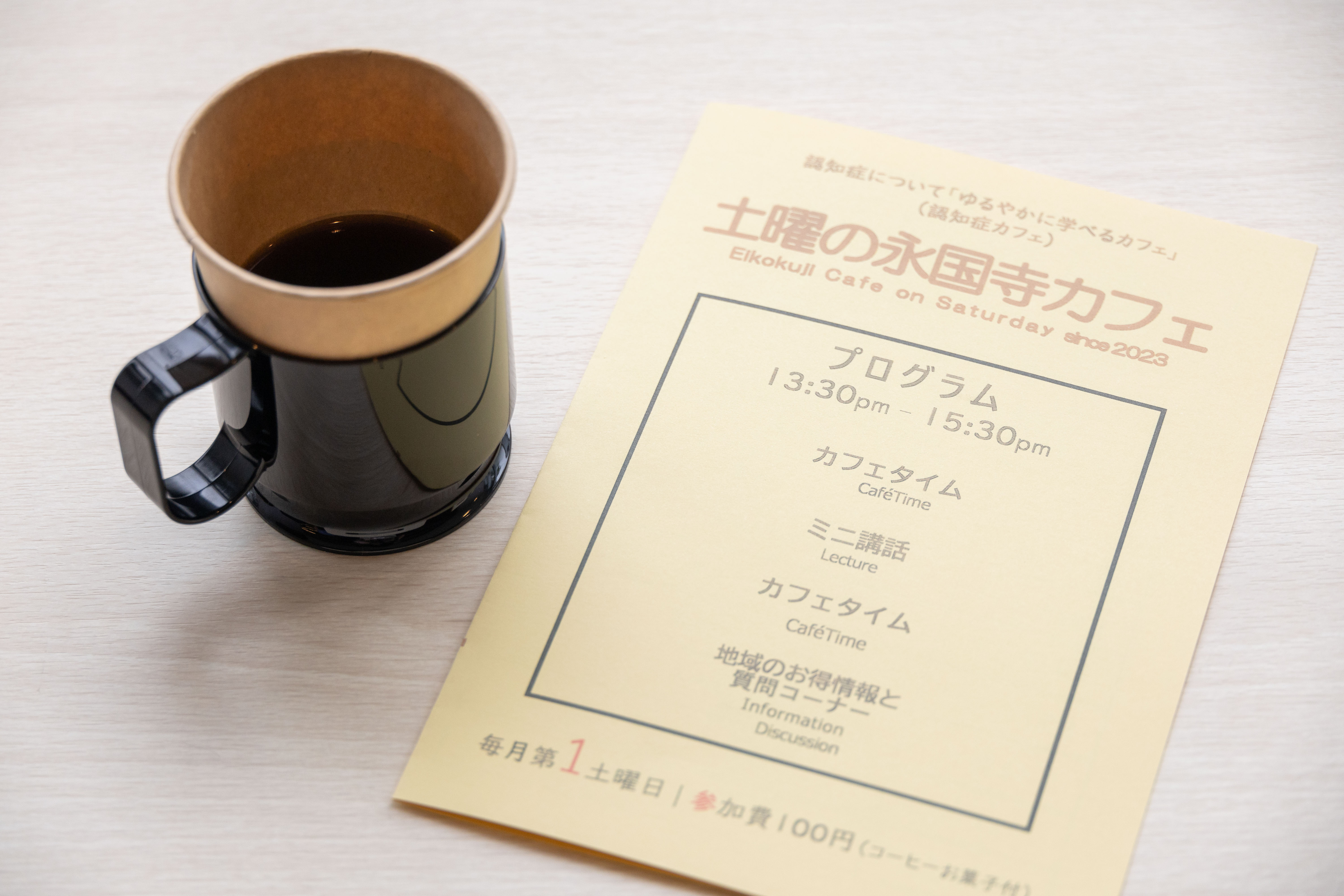

認知症カフェは、認知症があってもなくても、子どもから高齢の方まで誰でもが、訪れることができる開かれた対話の場です。ゆったりとした音楽をBGMに、コーヒーを傾け認知症について語り、そして緩やかな学びを楽しむ場です。歌やレクなどの企画はありません。ミニ講話とカフェタイムで構成されており、普段使いのカフェとして思い思いに二時間を過ごします。

「土曜の永国寺カフェ」は、オランダのアルツハイマーカフェをモデルに、オランダで学んだ本学教員が、学生と地域住民の方と共同で運営しています。ここには「支援する―支援される」という傾斜のある関係ではなく、水平な関係が広がります。それによって、いつの間にか正しい認知症の理解が地域全体にしみ込むように広がっていくのです。

(永国寺キャンパス:毎月第1土曜日13:30~15:308月1月はお休み 予約不要)

教員コメント

社会福祉は「生きづらさを抱く人」を支える、これも大切ですが「生きづらい社会」を解消することも同じように大切です。認知症カフェは、生きづらい社会を変えていく一つの仕組みです。ここでは、オープンさをつくるためにあらゆる配慮と工夫を凝らします。その工夫を学生は地域住民や専門職と一緒に考え行動します。「認知症の人」から、認知症の「人」へ。みなさんも一緒に体感してみませんか。(担当教員:矢吹 知之 教授)

学生コメント

社会福祉は「生きづらさを抱く人」を支える、これも大切ですが「生きづらい社会」を解消することも同じように大切です。認知症カフェは、生きづらい社会を変えていく一つの仕組みです。ここでは、オープンさをつくるためにあらゆる配慮と工夫を凝らします。その工夫を学生は地域住民や専門職と一緒に考え行動します。「認知症の人」から、認知症の「人」へ。みなさんも一緒に体感してみませんか。

学生コメント:

学生コメント:

【学生A】認知症カフェは地域が居場所であり続けるための場所であると感じました。ここに来るまでの背景はそれぞれですが、同じテーブルに座り、コーヒーを飲みながら認知症について語る時間が、誰かの明日につながっていることを実感しました。

【学生B】私は、カフェに来てくださった方々と話をする中で、カフェを楽しみにしている方が多くいることを実感しました。会話をしながら、気軽にゆったりと認知症やイベントの情報を知ることのできる場所になっていると思います。また、みなさんがどのようなことを知りたいのか等を知る機会にもなっており、参加するたびに学びになっています。

【学生C】私はこの活動に参加する中で、認知症カフェはサロンのような活動だと思っていました。しかし、そうではなく、専門職や認知症本人その家族、地域の人がごちゃ混ぜでカフェを楽しみ、話をしていました。認知症カフェは、認知症でもそうでなくても、参加者同士フラットな関係でいられる場であると感じました。

【学生D】実際に参加してみると、想像していたよりも普通のカフェに近い形で、認知症のことを話している方もいれば雑談をされている方もいました。認知症のことで思いを抱えている人が共感し合ったり、専門職から具体的な助言や提案をする機会がある地域の場は大切だと感じています。

学校サイトトップ

学校サイトトップ