本文

看護学部の国際交流 ― 世界に学び、地域へ還す看護教育 ―

高知県立大学看護学部では、国際的な視野を持ち、地域や世界の健康課題に貢献できる看護専門職の育成を目指しています。海外研修や国際交流を通して、多様な文化や価値観にふれ、看護をより広い視点から学ぶ機会を提供しています。

世界に広がる学びの機会

看護学部では、海外の協定校との連携を活かし、長期留学や短期研修を積極的に推進しています。

2024年度には、インドネシアのガジャマダ大学、アメリカのエルムズカレッジ、イタリアのヴェネツィア カ・フォスカリ大学などの短期派遣研修に学生が参加しました。また、ベルギーのゲント大学への長期交換留学では、協定締結後初の派遣学生として、本学看護学部の学生が1年間にわたり現地で学びました。

留学を希望する学生には、個々の状況に応じたきめ細やかな支援を行っています。

\Pick Up/ 「異文化理解看護フィールドワーク」

本科目は、海外の国際交流協定締結大学看護学科で提供される交流プログラムへの参加、医療・保健施設見学、地域保健活動見学などを含めた総合的な観点でのフィールドワークを行うことにより、異文化及び自文化における看護および保健医療福祉施策の理解、自身の立ち位置を把握する力、異文化環境での耐性などを高めていくことを目指します。

2024年度は、異文化理解看護フィールドワークとして5年ぶりに、インドネシア・ガジャマダ大学での短期派遣研修を実施しました。8名の学生が参加し、医療制度に関する講義や地域保健活動の見学、学生間のディスカッション、文化体験などを通して、異なる医療現場の実情を学びました。現地では、アカデミックホスピタルや保健所、高齢者健診の見学を行い、日本との共通点・相違点を考察。休日には現地学生の案内で、ボロブドゥール遺跡などの文化遺産にもふれ、学びを深めました。

授業を通じたグローバルな学び

学内にいながらも、グローバルな視点を育む授業が展開されています。多様な文化や社会背景を理解し、国際的な課題にも主体的に向き合う力を養います。

「グローバル社会と看護Ⅰ」

1年次後期に開講する必修科目「グローバル社会と看護Ⅰ」では、国際的な課題に取り組む看護専門職や当事者をゲストに迎え、看護の多様な可能性を学びます。

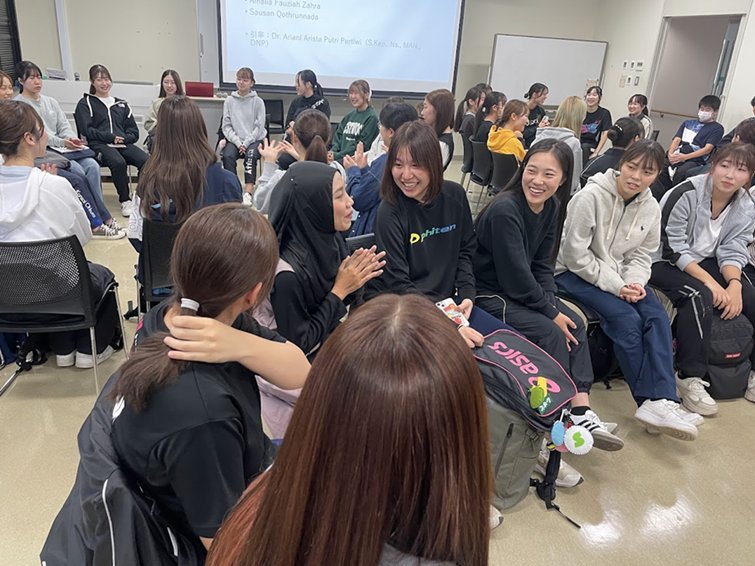

2024年度は、紛争地帯で活動する助産師による講義や、インドネシア・ガジャマダ大学からの短期研修生との交流授業を実施しました。また、薬害エイズ事件の被害者の方による実体験の講話を通して、学生たちは「自分ごと」として看護の倫理や社会的責任を考える機会を得ました。

「看護実践能力開発実習」

「看護実践能力開発実習」は、健康問題により何らかの症状が生じている患者に焦点を当て、事例の分析、臨床の看護実践場面の観察・分析等を行いながら、医学的知識を看護実践に統合する方法を実践的に学ぶ実習です。

2024年度は、ガジャマダ大学の研修生とともに学内演習を行い、互いの国の看護教育や医療の特徴について学び合いました。実習のまとめでは英語文献を用いた発表も行い、国際的な情報収集・発信力を高めました。

相互交流で広がる学び

海外大学との連携による交流プログラムを通して、学生は互いの文化や看護観を共有し、国際的な視野を育んでいます。相互の学びが次の実践につながっています。

\Pick Up/ ガジャマダ大学からの受け入れ研修

2024年10月には、ガジャマダ大学看護学科の学生5名と教員1名を本学に迎え、1週間の短期研修を行いました。

講義や学内授業への参加のほか、高知市保健所・高知医療センター・もみのき病院などを見学。医療制度や災害医療など、幅広い分野について学びました。

学生間交流として、紙漉き体験や市内散策を通して互いの文化を紹介し合い、理解を深めました。帰国後もSNSを通じて交流が続いています。

教員のグローバルな挑戦

世界各地の大学や研究機関と連携しながら、教員もまた国際的な教育・研究に取り組んでいます。

国際協力の経験のある教員が中心となり、海外での共同研究や研修受け入れ、国際会議での発表などを通じて、最新の知見を学び、学生の学びへと還元しています。

- 国際NGOピースウィンズジャパンが実施する海外支援活動への専門的助言

- ネパールやミャンマーでの保健衛生状況改善についての調査実施・助言

- タイ・ミャンマー国境地帯での避難民支援

- 国際緊急援助隊JDR感染症チーム、Global Outbreak Alert and Response Networkへの登録

看護学部の国際交流の取り組みが紹介されました

看護学部における国際教育および国際交流の取り組みは、公益社団法人日本WHO協会の機関紙『目で見るWHO』第91号(2025年冬号)で紹介されています。

▶ 詳細はこちら

木下真里, 自然に身につく国際性~高知県立大学 看護学部~, 国際保健を学べる大学・大学院2, 目で見るWHO, 2025 冬号, No91, pp18-19, (2025)

https://japan-who.or.jp/wp-content/themes/rewho/img/PDF/library/091/book9107.pdf