本文

【出前講座・開催報告】令和6年度出前講座の開催報告

高知県立大学では、学問に対する興味・関心を高め、大学で学ぶことの魅力や楽しさについて知っていただくことを目的として、高知県内の小・中・高等学校を中心に、本学の教員による出前講座を実施しています。

高知県立高知北高等学校定時制夜間部の講座の様子(令和6年12月23日)

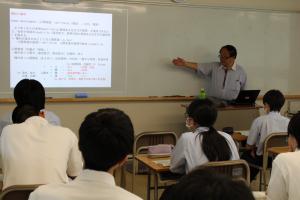

令和6年12月23日(月曜日)高知県立高知北高等学校定時制夜間部で「高大連携事業」の一環として、「災害と向き合うには」と題し、健康栄養学部 島田 郁子准教授が出前講座を行いました。

当日の様子

高知県立宿毛高等学校の講座の様子(令和6年12月20日)

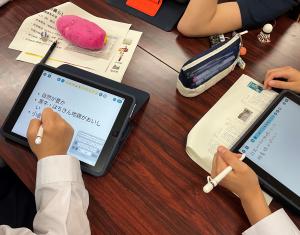

令和6年12月20日(金曜日)高知県立宿毛高等学校で「高大連携事業」の一環として、「人工知能で変わる?変える?AIと人の共存、人間の強み、AIで変化する将来を考えてみよう」と題し、総合情報研究センター根本 大志講師が出前講座を行いました。

受講後、生徒からは「AIは、自分が思っているよりも進化していることが分かった」、「仕事がなくなると思っていたけど、活用することで生産力があがることを初めて知りました」、「とても面白い講義ありがとうございました。現在のAIの姿になるまでどのように発展してきたのか知れて楽しかったです。また、今後のAIの姿の個人的な予想も面白かったです」などの感想をいただきました。

当日の様子

高知県立追手前高等学校吾北分校の講座の様子(令和6年12月20日)

令和6年12月20日(金曜日)高知県立高知追手前高等学校吾北分校で「高大連携事業」の一環として、「異文化理解のおもしろさ」と題し、文化学部 飯高 伸五教授が出前講座を行いました。

受講後、生徒からは「当たり前と思っていたことが当たり前でないことに驚いた」、「パラオの人は日本人より愛国心がある」、「言語の勉強はもちろん、文化やルールの勉強も大事と思った」、「外国に行って直接体験したいと思った」などの感想があり、先生からは、異文化理解への関心が高まったように感じました。また、大学の先生から直接講義をしていただく機会が得られて、生徒にとって貴重な体験になりましたとご意見をいただきました。

当日の様子

須崎市立南中学校の講座の様子(令和6年11月12日)

令和6年11月12日(火曜日)須崎市立南中学校で「高大連携事業」の一環として、「出産・子育てと健康」と題し、看護学部 徳岡 麻由助教が出前講座を行いました。

受講後、「授業では、動画や人形や受精卵のカードなど具体物を使用していただきました。生徒は、命の生まれる瞬間や実際の胎児の大きさを見て、体験することで、命の尊さが伝わったと思います。本当にありがとうございました。」と感想をいただきました。

当日の様子

高知県立清水高等学校の講座の様子(令和6年11月1日)

令和6年11月1日(金曜日)高知県立清水高等学校で「高大連携事業」の一環として、「人間はなぜ生きるのか」と題し、文化学部 白岩 英樹准教授が出前講座を行いました。

受講後、「非常に興味深い講座で、大変勉強になりました。講師の白岩先生も本校生徒に大変気さくに対応してくださり、ありがたかったです。」と感想をいただきました。

当日の様子

高知県立室戸高等学校の講座の様子(令和6年11月1日)

令和6年11月1日(金曜日)高知県立室戸高等学校で「高大連携事業」の一環として、「漢詩・漢文全般について」と題し、文化学部 高西 成介教授が出前講座を行いました。

受講後、「生徒にとって、国語のおもしろさ、大学に行くとどのようなことが学べるかということについて知る良い機会になったと思います。進路に迷っている生徒、受験を控えてナイーブになっている生徒に寄り添うようなお話をしていただき、ありがとうございました。心が軽くなったようで、笑顔で教室に戻ってきたとホーム主任から聞きました。来年度もぜひ、お願いしたいです。」と感想をいただきました。

当日の様子

高知学芸高等学校の講座の様子(令和6年10月25日)

令和6年10月25日(金曜日)高知学芸高等学校で「高大連携事業」の一環として、「看護学の世界を探求してみよう」と題し、看護学部 藤田 佐和教授が出前講座を行いました。

受講後、生徒からは「看護学とはただ勉強するだけでなく人を理解したり心理的、実践的にもたくさんの経験や知識が大切だと分かりました。このことを活かして私も看護師を目指そうと改めて思いました。」、「看護師になりたいと思っていながら、具体的に大学でどのような学習をするのかを知る機会がなかったのでとても参考になりました。」と感想をいただきました

当日の様子

高知県立安芸高等学校の講座の様子(令和6年7月16日)

令和6年7月16日(火曜日)高知県立安芸高等学校で「高大連携事業」の一環として、5名の講師が出前講座を行いました。

講座テーマ等

「看護を学ぶということ/看護の専門性」看護学部 森本 紗磨美 助教

「看護の仕組みを考える」看護学部 瓜生 浩子 教授

「地域福祉の面白さ:住民主体の幸せのまち・むらづくり」社会福祉学部 田中 きよむ 教授

「福祉と介護の仕事」社会福祉学部 河内 康文 准教授

「災害と向き合うには」健康栄養学部 島田 郁子 准教授

受講後、生徒から「看護師の大まかな仕事内容は知っていたけど、具体的にどのようなことをするのか知らなかったので、聞けてよかった。」「「健康」の定義が、人それぞれの状態に委ねられた身体的・精神的に多様な形をとれるものであるために、それを支援し維持させる看護も多様なあり方を求められると分かりました。」「ホームレスだけでなく、過疎化問題など地域の問題に私たち学生が積極的に関わり合い実行していくことが大切である。」「今回の講義で、福祉の事を中心に進路選択するにあたって大切なことやこれから考えていかなければならないことを学びました。」「災害はいつどこで起こるかわからないので、普段からある程度の知識を身につけておくことが大切だと分かりました。」などの感想をいただきました。

当日の様子

中土佐町立上ノ加江小学校の講座の様子(令和6年7月5日)

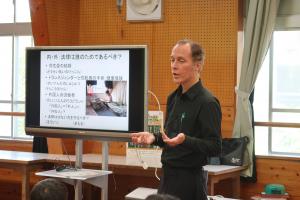

令和6年7月5日(金曜日)中土佐町立上ノ加江小学校で「高大連携事業」の一環として、「マイノリティって何?」と題し、文化学部 オバーグ・アンドリュー准教授が出前講座を行いました。

受講後、「いろいろな物事の見方や考え方のきっかけになる1時間だった。」「来年度も続けてきていただけると学習がつながっていくのではないかと思う。」と、感想をいただきました。

当日の様子

高知市立浦戸小学校の講座の様子(令和6年6月27日)

令和6年6月27日(木曜日)高知市立浦戸小学校で「高大連携事業」の一環として、「地域をいきいき!元気にするために」と題し、健康栄養学部 島田 郁子准教授が出前講座を行いました。

受講後、「地域の食材を生かした簡単な実習や試食をすることができ、児童たちは楽しんでいる様子でした。」と、感想をいただきました。

当日の様子

高知県立追手前高等学校の講座の様子(令和6年6月22日)

令和6年6月22日(土曜日)、高知県立追手前高等学校で「高大連携事業」の一環として、2名の講師が出前講座を行いました。

講座テーマ等

「貧困と病気の関係」看護学部 教授 木下 真里

「人生を支えるSocial Workerの仕事」社会福祉学部 助教 大熊 絵理菜

受講後、生徒から「今まで看護と貧困の関係を考えたことがなかったので、もっと視野を広げて、人の役に立てるよう頑張りたいと思った。」「自分だけでは解決できないこともあるからそういうときにソーシャルワーカーと共同することで問題解決に繋がるとわかり、ソーシャルワーカーっていい仕事だなと思った。」などの感想をいただきました。

高知県立室戸高等学校の講座の様子(令和6年6月10日)

令和6年6月10日(月曜日)高知県立室戸高等学校で「高大連携事業」の一環として、「看護の仕事~さまざまな場で活動する看護職~」と題し、看護学部 川上 理子准教授が出前講座を行いました。

受講後、「看護師に対する強い憧れを持つ生徒が、看護師の仕事についてどれほど知っているかという点については疑問がありました。理想を持つことは大切だと思いますが、現実を知らないことに対する危うさを感じていたので、今回のようにご講義いただき、本当にありがとうございました。」と、感想をいただきました。

高知県立安芸中学校の講座の様子(令和6年6月5日)

令和6年6月5日(水曜日)高知県立安芸中学校で「高大連携事業」の一環として、「高知県の地域の変化~地域福祉の観点から~」と題し、社会福祉学部 湯川 順子 講師が出前講座を行いました。

受講後、「生徒の実態に即して資料作成や講座内容をご検討くださったので、とてもありがたく感じました。」と、感想をいただきました。

当日の様子

安芸市立安芸中学校の講座の様子(令和6年6月2日)

令和6年6月2日(日曜日)高知県の安芸市立安芸中学校で「高大連携事業」の一環として、9名の講師が出前講座を行いました。

受講後、生徒から「異文化を知ることは、自分が当たり前に思っていることが通用しないから大変ということがわかった。なので、異なる文化をしっかり認めることが大事だと思いました。」「英単語について言葉の組み合わさり方を知りました。普段あまり考えないことを学んで興味を持つことも増えました。」「朝食を食べているかどうかで学力、体力が変わっていて、朝食をこれからも毎日食べようと思いました。」「人の動きを観察し、比較することでヒトの動きそのものへの貢献やヒトが生み出すモノへの貢献が分かった。」「将来、AI知識を持った自律した人材を目指したいと思った。」などの、感想をいただきました。

講座テーマ等

「異文化理解のおもしろさ」文化学部 飯高 伸五教授

「ことばの楽しさ、面白さ(日本語から見た英語、英語から見た日本語)」文化学部 金澤 俊吾教授

「飲み水の作り方」健康栄養学部 小林 淳教授

「土佐ことばウォッチング」文化学部 橋尾 直和教授

「中国を知ろう」文化学部 高西 成介教授

「朝食の摂取と体内リズムについて」健康栄養学部 竹井 悠一郎准教授

「高知県の地域の変化(地域福祉の視点から)」社会福祉学部 湯川 順子講師

「からだの動きを科学する」地域教育研究センター 高徳 希准教授

「人工知能で変わる?変える?AIと人との共存、・・・」総合情報研究センター 根本 大志講師

当日の様子

大川村立大川小中学校の講座の様子(令和6年5月24日)

令和6年5月24日(金曜日)高知県の大川村立大川小中学校で「高大連携事業」の一環として、「地域づくりを考える」と題し、文化学部 宇都宮 千穂 教授が出前講座を行いました。

受講後、「総合的な学習の時間における、これからの学習の視点を持つことができました。これから、地域に貢献するというテーマのもと学習を進めていきたいと思います。」と感想をいただきました。

当日の様子