本文

ここは障がいがあっても挑戦できる大学。

小学1年生で交通事故に遭い、四肢麻痺になった徳弘希伊さん。小学校時代から“大学に行きたい”という思いを胸に、高知県立大学へ入学しました。4年間勉学に励み卒業した現在は、人との出会いを経て、フリーランスのデザイナーとして一歩を踏み出しています。

【Profile】

徳弘 希伊 さん

フリーデザイナー

2022年 高知県立大学文化学部文化学科卒業

Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。

語学力を身につけることができ、バリアフリーにも対応している県立大学への進学を決意しました。

私は、小学生のときに交通事故に遭い、頸椎を損傷し四肢麻痺を発症しました。事故後は、8ヶ月の入院生活を経て、小学校に復学。中学は地元の子たちと同じ学校に通いましたが、高校は特別支援学校へ。元々幼少期から絵を描いたり、工作したりするのが好きだったので、将来はデザインの仕事がしたいという夢がありました。それと同じくらい「大学に行ってみたい」という思いもあったため、専門学校に行くか、大学に行くかの2択で悩んだ結果、デザインの仕事をしたときに活かせるような語学力やコミュニケーション力を身につけるべく、県立大学への進学を選択。高校1年生の時から進路先として視野には入れていたので、毎年オープンキャンパスに訪れ、講義を受けられる環境なのかも確認していました。県立大学は建物も新しく、バリアフリー対応になっていたのが、選んだ理由としても大きかったです。

Q2 どんな学生生活でしたか?

不安もありましたが、元々好きなことも、知らなかったこともたくさん学ぶことができた実りある4年間でした。

大学での授業は、英語学やライティングなどももちろん選択しましたが、入学する前には考えたこともなかったような分野の講義も選び、幅広く学ぶことができました。なかには、高知県の食文化などを学べるような講義もあって、高知県民ですら知らないようなことも学べたのが、とても興味深く面白かったです。

絵を見ることも好きだったので、卒業論文はバンクシーのストリートアートをテーマに取り組みました。ストリートアート自体は違法なことですが、国内外関わらず実例があるように、使い方によっては観光などの地域活性化や町おこしなど、そういった分野に活かされています。法律上は違法とはいえ、決して悪いものではないのではないかと、私はこの研究を通して感じました。

―印象に残っていることはありますか?

中学までは地元の子だけで構成されている環境だったので、自分のことをすでに理解してもらえていたし、高校は特別支援学校に行ったので、初めて会う人でも状況を理解してくれる環境でした。なので、大学に入りたての頃は不安がいっぱいで、正直体力的にも精神的にも辛い場面はありました。友だちができるかどうかも心配していましたが、同じ講義内で代筆のサポートの声掛けをしてもらい、それを通していろんな学生さんと関わりが持てました。自分から積極的に行かないと、と思っていてもなかなか勇気が出ず、こちらからのアクションが難しいこともありましたが、向こうから話しかけてくれる子たちもいたので、意外と楽しかったことも多かったなと記憶しています。

あと、なかでも地域学実習の授業で一緒になった子との思い出は一番印象に残っています。実習までその子との関わりはなかったんですが、一緒に実習を進めていくなかで少しずつ打ち解け、ある実習の休憩中には、ぽいっとアイスを口に入れてくれたんです。そういうフランクな関わりをしてくれたのは、その子が初めてでした。それが新鮮で嬉しかったことはよく覚えています。実習が終わっても交流は続いていて、卒業した今でも連絡をたまに取り合うので、その時の関わりだけじゃない友人ができて本当によかったです。

自分のことを全く知らない人ばかりの環境に飛び込んだ大学生活は、結果、自分の成長にもつながったし、あそこでしか得られない貴重な経験だったのかなという気がしています。

(写真)令和2年度学長奨励賞を授与された徳弘さん。令和3年度大学賞も受賞されました。

―大学時代にイベントの冊子を作ったとお聞きしました。

私は小学1年生の時に障がいを抱えてから、さまざまな機器を用いてパソコンを操作し、絵を描いたりしていたので、パソコン作業には早くから慣れていました。高校では美術の先生に将来デザインの仕事に就きたいことを伝え、イラストレーターのソフトの使い方の基礎を教えてもらいました。自分で一通り使えるようになると先生たちからお願いされ、学校のキャラクターを作ったり、そのキャラクターを使ってTシャツのデザインを考えたりと、実際にものづくりを経験させてもらうことができました。

大学に入ってからものづくりをしたのは、2回生の地域学実習の授業で、あるイベントにいち学生として携わったときのことです。他の学生のように自由に動けない分、自分ができることで参加できたらと、イベント内で使うリーフレットを作ることになりました。先方から必要な画像と文章をもらい、一から内容を組み立てたのですが、ここで高校時代に培ったイラストレーターのスキルが十二分に発揮できたんです。久しぶりのものづくりへの挑戦でしたが、やっぱり楽しいと思えましたし、デザインの面白さに改めて気付きました。

Q3 卒業してから現在までのことについて教えてください。

卒業後は、知り合いの紹介で出会った方々からデザインを学び始めました。2024年からは、フリーランスのデザイナーとして活動を始めています。

大学卒業後はデザインの勉強のため、専門学校への進学を当初は考えていましたが、実際に大学生活を4年間経験した結果、進学は体力的に厳しいのでは、ということを自分も家族も感じていました。進学は諦めても、デザインの勉強はしたかったので、知り合いに相談したり、情報を集めたりしていると、たまたま土佐市へ移住してくる夫婦の話を耳にしました。聞くところによると、旦那さんがフリーランスでデザインの仕事をしているとのこと。話を聞きたいとつなげてもらい、縁あって卒業後の春からデザインについて指南していただけるようになりました。

“イラストレーターを使って何か作ってみよう”という課題からはじまり、その夫婦に加えて、もう一人アート系のお仕事をしている方と合わせて3名の方が、適宜助言など親身に対応してくださいました。

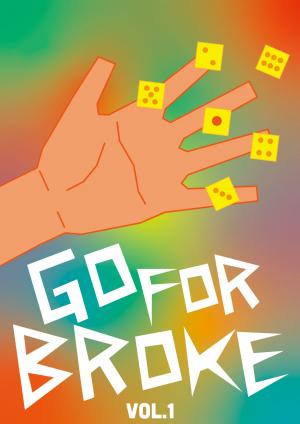

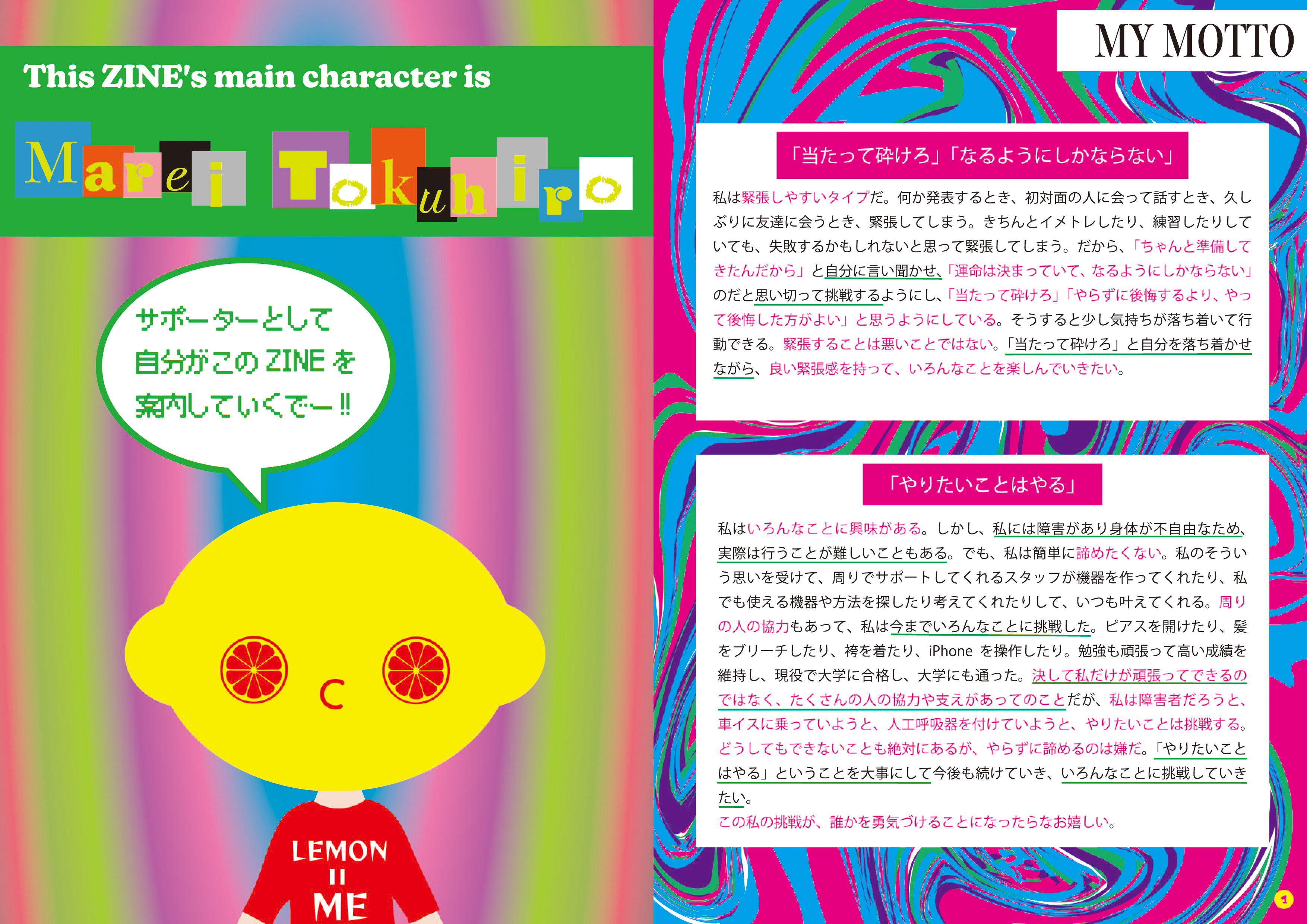

デザインを教えてもらう中で、課題で作ったzine(自主制作出版物)の一部。

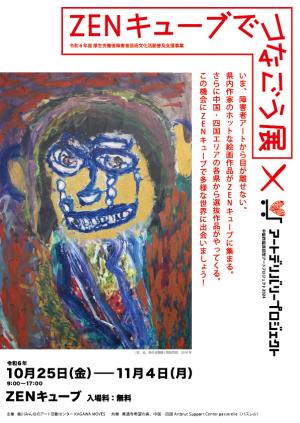

そのつながりもあって、2024年の5月から半年ほどかけて取り組んだ仕事があります。それが、令和6年度 厚生労働省障害者芸術文化活動普及支援事業の「アートデリバリープロジェクト」というプロジェクトで使われたロゴとチラシです。

初めての仕事は、思い返すと結構大変でしたね。仕事なのでもちろん締め切りがあり、それを思うと精神的にも体力的にもいっぱいいっぱいでしたし、きちんとクオリティも上げなければならない。自分の好みだけで作るというわけにもいかないので、相手の要望も取り入れながら、かつ自分の味も出しながら、といったさじ加減にも悩みました。

約半年という長い期間でしたので、自分のモチベーションの維持が難しかったですが、サポートもいただきながら一生懸命取り組みました。無事にやり切って形になったものを見たときは、達成感と良いものができたという充実感に満たされました。“デザインの仕事がしたい“という小さい頃からの夢が叶った瞬間でした。

アートデリバリープロジェクトのチラシ

―小さいことから続けていって、結果、仕事につながっていけたらなと思っています。

まだ具体的な話は進んでいませんが、今回携わったプロジェクトの報告書を作る作業にも関わることになるのではないかと予想しています。あとありがたいことに、ずっと診てくださっている主治医の先生から「名刺を作って欲しい」と頼まれていて。先のことはあまり定まってはいませんが、引き続きお世話になっている3人に教わりながら、少しずつ進めていくのではないかなと思っています。

今回のようなクライアントのいる仕事ももっとできたらいいなと思いますが、自分個人の“好き”を大事にした作品づくりにも挑戦していきたいです。小さいことから少しずつ続けて、それがいつかお仕事につながると嬉しいですね!

後輩のみんなにエール!

障がいがあっても卒業できることは、多くの人に知ってもらいたいです。

私にしか言えない観点で何か伝えるとすれば、私のように障がいを持っていても“大学に行きたい”と考えている人は、少なからずいると思います。体力的にも精神的にも辛いことはあるし、大学に入るまでも、無事入れてからも大変さは必ず付きまとってきます。ですが、私は大学に入ったことで人として成長し、友だちもできました。本当に行ってよかったと思うので、行きたいという思いがあるのなら、こういう卒業生がいることを知った上で一度挑戦してみてほしいです。私が行けたんですから、本人の努力と気力、そしてやり遂げたいという強い思いがあれば、決してできないことではないと思います。

もし私のような学生や、障がいのある方が身近にいれば、積極的に交流は難しくても、興味を持ってもらうだけでも構いません。ほんの一歩、歩み寄ってもらって、何かあったときはサポートできるような、そういう視点を持って大学に入ってきてもらえたらというのが、私の小さな願いです。そうすることで、お互いに新しい視野・選択肢が広がり、よりたくさんの人に開かれた社会、学校になっていくと私は思います。

※所属・職名等は掲載時点のものです。