本文

誇りを持って誰にでも勧められる大学。

人と関わる仕事がしたいと社会福祉の分野に興味を持ち、高知女子大学(現・高知県立大学)に進学した松村由紀子さん。卒業後はタイミング良く公募の出た広島市の社会福祉枠を受け、広島市役所に入庁。現在は、生活保護ケースワーカーとして、福祉事務所に勤めています。

【Profile】

松村 由紀子 さん

広島市役所 福祉事務所 生活保護ケースワーカー

2011年 高知県立大学社会福祉部社会福祉学科卒業

Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。

人に関わる仕事がしたいと思い、社会福祉学部のある高知女子大学を受験しました。

高校は進学校だったので、将来何になりたいかを検討するための進路指導がよくありました。1年の時は学部さえも絞れず、学年が上がってからはまず何がしたいかから考えることに。自分のなかで何か“資格を持つ”ことはマストだったので、いろいろな資格について調べることにしました。メカなどの工学系は苦手、デスクワークにも自信がありませんでした。人と関わる、人が相手の仕事がしたいと思い、どんな資格でどんな仕事が出来るのかを片っ端から見ていった結果、社会福祉の分野に魅力を感じました。センター試験の結果と照らし合わせ、社会福祉学部があって条件に合う公立大学は、広島と高知の2校でした。高知県立大学の試験内容は面接だけだったので、面接を通じて能力を評価する部分に共感し、ここを受けたという流れです。

Q2 どんな学生生活でしたか?

周囲からパワーをもらい、自分自身も強くなれた大学4年間でした。

私の学年は社会福祉学部の10期生で、ほんと皆個性的で、一人一人のキャラがとても濃く、面白い学年でした。地元広島を初めて飛び出して、その子たちと過ごす毎日は本当に刺激いっぱいで。2回生以降はグループワークも多く、議論も毎度白熱していました。自分の意見を伝えたり、出し合ったり、作業を一緒にしていくなかで自信がつきましたね。周りが何事もポジティブに捉えてくれることが多く、“やってみたい”に賛同してくれる環境だったおかげで、挑戦心を駆り立てられた4年間でした。元々人を引っ張っていくタイプには見られていましたが、大学に入って、よりその部分を引き出してもらった気がします。

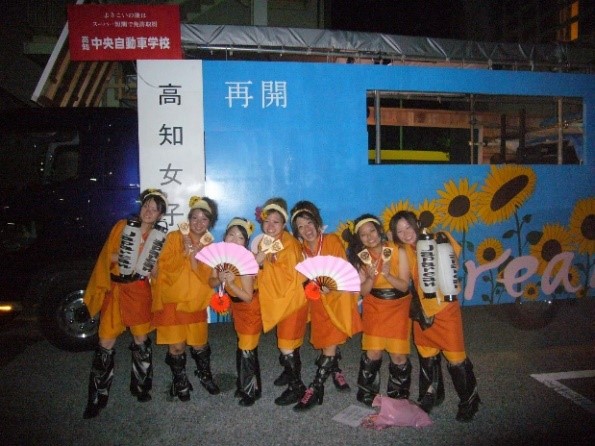

勉強以外のところでは、よさこいサークルで4年間活動し、チーム運営で部長を任せてもらった年もあります。4回生のときは、実習や卒論、就職試験も同時期にありましたが、後輩たちを手伝いながら、何とか時間を工面してよさこい本番は踊りましたよ(笑)当時は大変で必死でしたが、今思えば仲間と濃い時間を過ごした忘れられない大切な思い出です。

勉強以外のところでは、よさこいサークルで4年間活動し、チーム運営で部長を任せてもらった年もあります。4回生のときは、実習や卒論、就職試験も同時期にありましたが、後輩たちを手伝いながら、何とか時間を工面してよさこい本番は踊りましたよ(笑)当時は大変で必死でしたが、今思えば仲間と濃い時間を過ごした忘れられない大切な思い出です。

―印象に残っていることはありますか?

やっぱりキャラの濃い10期生みんなと過ごしたことと、よさこいサークルで経験したことが思い出深いです。10期生は34人のクラスでしたが、学年で本来はやらない修学旅行をしたり、みんながお酒を飲める歳になれば、先生たちも呼んで飲み会をしたり。ゼミの課題を出した後や、構想発表、実習終了後、卒論発表後など区切りがある度に、集まって飲み会をしていました。飲み会の最後はみんなで日本酒を囲んで。これって高知ならではですよね(笑)先生たちとは飲み会だけでなく、普段からも何でも相談できたし、少人数だからこそのアットホームな関係性が私にはすごく合っていましたね。今でもたまに10期生や先生と連絡をとりますが、こんなに深くて長いつながりはこの大学時代の友人たちとだけかもしれません。親元を離れ、大学時代にしか経験できないことを沢山させてもらい、友人や仲間と切磋琢磨しながら乗り越えてきた沢山の思い出が、今の自分のルーツや励みにもなっています。大学内だけでなく、よさこいを通して出会った学外の人たちも最高で、本当に楽しい学生生活を送ることができました。今も、同僚のお子さんや周りで社会福祉に進みたいという子がいれば、必ずといっても過言ではないほど「高知いいよ!県立大学おすすめするよ!」って言っています。

Q3 卒業後の進路を考えたときのことを教えてください。

“広島に帰る”という最優先事項があったので、タイミングよく募集のあった広島市の職員採用試験を受けました。

私は社会福祉士、精神保健福祉士のどちらも実習は病院に行きましたので、当時は病院の ソーシャルワーカーになるつもりでした。元々卒業後は広島に帰ると決めていて、広島での就職先を見つける必要があったのですが、ここで一つの問題に直面。精神保健福祉士の実習は広島の病院へ自分でアポをとり、実習にこぎ着けることが出来ましたが、広島には社会福祉を学べる学校が、入学を悩んだ公立大学の他に、私立大学、専門学校とあって、すでに病院はそれぞれの学校とつながりがある状態。そのため、実習で行った病院では「あなたの場合は、自分で開拓していかなければ就職先はなかなか見つからないかも」と言われてしまい、途方に暮れたことを覚えています。それが4回生の春のことだったんですが、偶然にも同じタイミングで広島市の福祉職の職員募集の発表があって。それまで広島市の募集は、行政の一般事務枠の公募しかありませんでしたが、その年から社会福祉枠が出たんです。広島に帰るにはこれしかない!と思い、すぐさま受けることに決めました。もちろんそれまで公務員の勉強は全くしていなかったので、公募から一次試験までの約1ヶ月、一生懸命頑張りました。受からなかったら高知も含めて検討し直そうと半ば諦めもありましたが、無事1次試験を突破。2次、3次も合格し、晴れて広島市の職員となることができました。

Q4 就職してから現在のことについて教えてください。

12年間、生活保護関連の部署で現在は生活保護のケースワーカーとして働いています。

広島市に入庁して2024年で13年になりました。1年だけ高齢福祉関係の部署に配属されましたが、現在含め残り12年は生活保護関連の部署で現在は生活保護のケースワーカーとして福祉事務所で働いています。

仕事内容としては、窓口で生活保護の相談を受けたり、受給した方の生活状況を確認する訪問活動をしたり、また受給に関連する事務を行うなど、生活に困っている人の相談支援をしています。

お金が関わる仕事なので、デリケートな部分でもあり、相談内容も様々で中にはトラブルになる難しいケースもあります。1年目の頃は、社会に出たばかりで相手にも信頼されにくく、先輩や上司にフォローしてもらうこともよくありましたが、ただこの仕事の面白さを周りで支えてもらった先輩や上司に教えてもらいました。社会福祉枠の専門職で入ったものの、実務経験はゼロで何も分かっていない私に、一般事務でこれまでこの仕事に長年携わってきた上司や、経験豊かな先輩たちから沢山のスキルや知識を教えてもらい、担当ケースの課題に向き合いながら力を付けていきました。ただ、この仕事で辛かったことや苦しかったこと、うまくいかず落ち込むこともありましたが、大学時代のグループワークなどで10期生のみんなと意見交換のたびに熱が入り、考え、答えを出し合っていた作業が自分のルーツとして残っていて、困難にぶつかっても信念をもって仕事に全うする姿勢は変わらなかったため、しんどい現場でも耐えられた気がします。

あれから月日も経って、今は中堅職員になり、たくさんの経験の積み重ねと自分自身が今、子育てをしていることで、1年目の頃とは違う信頼を獲得し、担当ケースとの関わり方もやり方も変わってきました。経験とともに、引き出しがどんどん増えていって楽しいです。

大学時代にたくさん刺激を受けたように、今度は私が人に刺激を与えられるように取り組んでいます。

この仕事のやりがいはいくつかありますが、分かりやすいところで言えば、仕事を失って受給者となった方が新たな仕事を見つけて、生活保護から卒業する就労自立することです。

私は特にこの就労支援が好きなので、様々な過程で貧困に陥った方が、勇気を持って行政に相談し、どうにか自身の生活を変えようと来られたことを糧にしてもらい、必要な制度や関連機関に繋げ、協力を仰ぎながらその方の自立を目指し支援を行います。もちろん先の見通しをみながらの支援を行いますが、一緒に目的を持ってやっていこうという姿勢で取り組むと、その方も過程で一つ一つ評価されると肯定感が高まり、事象をポジティブに捉えるようになり、人が人を支援する支えにより自信がつく状況が生まれることがあります。相談当初とは違う変化がみられたときは、支援者としてやりがいを感じます。

行政という組織上、同じケースを長年持ち、担当ケースワーカーとして関わることが出来ません。なので、社会福祉職としてこの仕事に長年携わる以上は、自分と関わったケースには、少しでも良い刺激や変化をもたらしたいと思って仕事に取り組んでいます。

後輩のみんなにエール!

みんな、広島で社会福祉をしましょう!

高校のときに思っていた“人と関わる仕事”として、社会福祉の仕事は本当に面白い仕事だと思います。行政は制度や決まり事など縛りは多くありますが、市民の方の相談を直に受け支援を検討する現場なので、関係がとても近いです。困っている人の話を聞きながら、何が出来るだろうかと一緒に考え、その人に必要な社会資源に繋げたり、関係機関の協力を仰いだり、連携を図る作業には必ず人と人との繋がりが重要になってきます。人と関わるということは人と人が繋がることなので、ここには仕事の面白みが沢山詰まっています。繋がっていくことで変化があることもあれば、無いこともあり、答えは一つではないんですよね。ただ、自分がどれだけ関わるかで、答えが変わってくるので、この仕事を面白いと思いますし、自分なりのやりがいを見つけて続けています。

高校のときに思っていた“人と関わる仕事”として、社会福祉の仕事は本当に面白い仕事だと思います。行政は制度や決まり事など縛りは多くありますが、市民の方の相談を直に受け支援を検討する現場なので、関係がとても近いです。困っている人の話を聞きながら、何が出来るだろうかと一緒に考え、その人に必要な社会資源に繋げたり、関係機関の協力を仰いだり、連携を図る作業には必ず人と人との繋がりが重要になってきます。人と関わるということは人と人が繋がることなので、ここには仕事の面白みが沢山詰まっています。繋がっていくことで変化があることもあれば、無いこともあり、答えは一つではないんですよね。ただ、自分がどれだけ関わるかで、答えが変わってくるので、この仕事を面白いと思いますし、自分なりのやりがいを見つけて続けています。

広島市は私が入った年から毎年10名程度の社会福祉枠があって、私のあとも県立大学の卒業生が何人も来てくれています。社会福祉枠にいい人材がもっともっと来て欲しい。県立大学であの先生たちの授業を受けて育った方なら絶対大丈夫だと思っているので、社会福祉に携わる仕事を考えているなら、広島市も選択肢の一つに考えてみてくださいね!

※所属・職名等は掲載時点のものです。