本文

きっかけは幼い頃からの食体験。全国に通用する「食」の研究を高知から。

母や祖母の影響もあって、幼い頃から「食」に携わる仕事に就きたいと考えていた井治賢希さん。高校卒業後は、管理栄養士養成課程のある高知県立大学へ進学。大学生活でたくさんの研究と師に出会い、より研鑽したい、と修士、博士号を取得。現在は、研究を続けながら母校の大学教員として働いています。

【Profile】

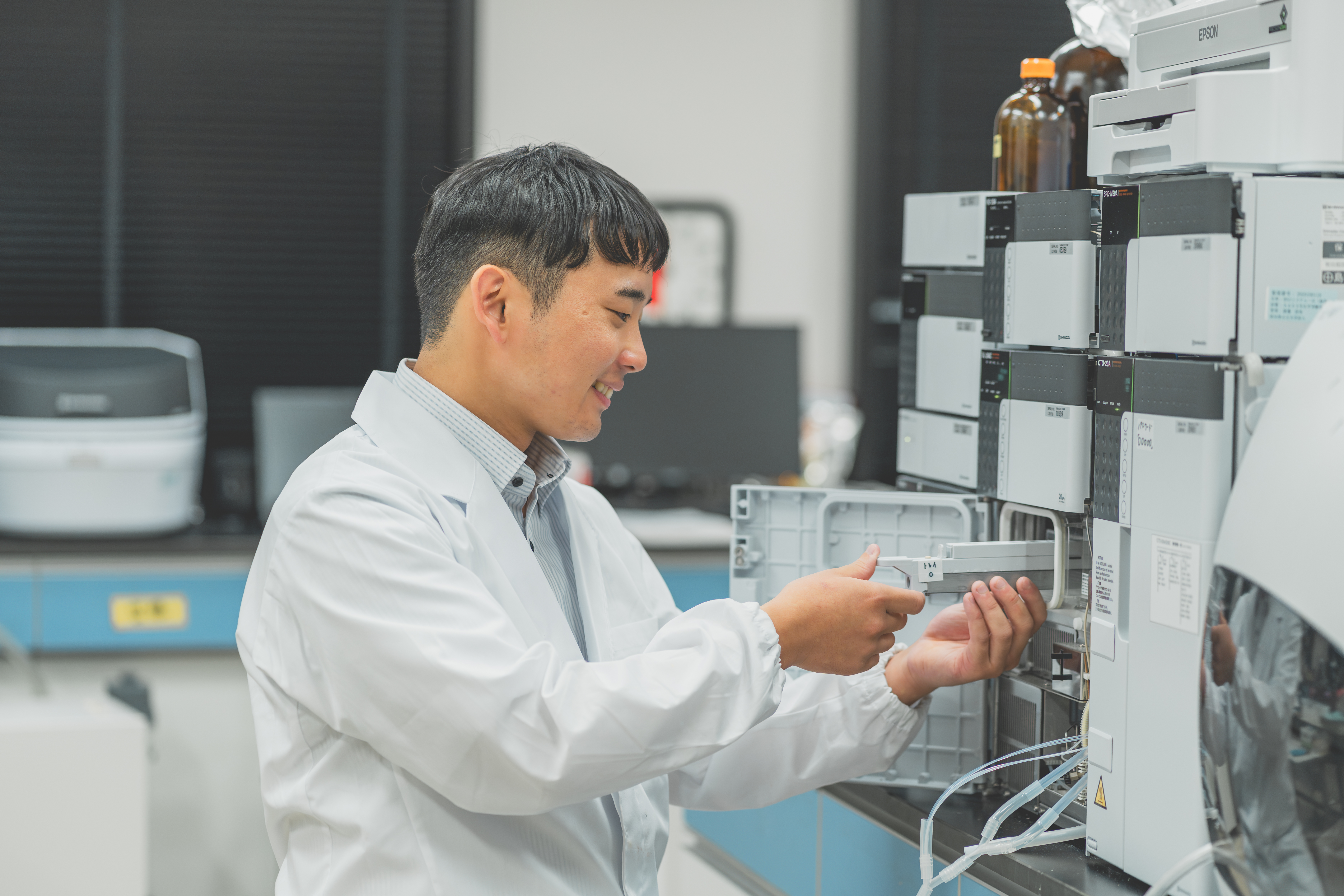

井治 賢希 さん

高知県立大学 健康栄養学部 助教

2019年 高知県立大学健康栄養学部健康栄養学科卒業

2021年 高知県立大学大学院人間生活学研究科博士前期課程修了

2024年 高知県立大学大学院人間生活学研究科博士後期課程修了

Q1 本学に進学を決めた理由を教えてください。

幼い頃から身近にあった「食」に携わる仕事に就きたいと思い、管理栄養士養成課程のある大学に進みました。

自分の母は、音楽や家庭科を専門とした小学校の先生でした。仕事だけでなく、休みの日に人に料理をふるまったり、地域の子どもたちとケーキを作ったりと活動的な人だったので、その様子を見たり、自分も一緒に参加したりして幼少期を過ごしたことを印象深く覚えています。母と並んで台所に立ち料理をすることで、一般的な食のイロハは身に付きましたね。そんな母のおかげで「食」に興味持てたことと、小学校高学年の頃、同居していた祖母が糖尿病になったことをきっかけに、管理栄養士という仕事の存在を知りました。いざ進路を考えたとき、自分も「食」に携わる仕事に就きたいと思い、調理の専門学校に行くか、大学で「食」について学ぶかという2択で悩みましたが、管理栄養士という仕事に興味があったので、大学進学を目指すことにしました。高校1年のときからその教育課程のある大学へオープンキャンバスに行き検討していましたが、高知県立大学が他と比べて雰囲気も良く、一番印象が良かったので、推薦入試を受けることに。試験はこの大学ならではの特殊なプレゼンテーション形式なので、準備を整えて挑みましたが残念ながら不合格。その後、改めて進路を検討し直しましたが、推薦で落ちたことが自分にとってとてもショックな出来事だったので、もう一回挑戦してみたいと決意し、一般入試に挑戦。努力が身を結び、晴れて県立大学への進学が決まりました。

Q2 どんな学生生活でしたか?

学部内外につながりができて、勉強以外の部分も大事にできた4年間でした。

自分の学年は40人くらいのなかで男子は4人だったので、卒業まで仲良く過ごしました。試験前に家に集まって一夜漬けで勉強したり、軽自動車を運転しあって愛知・静岡旅行へ行ったり。もちろん女子ともグループワークなどで接することが多かったので、学部のみんなで助け合って一緒に4年間を乗り越えましたね。自分一人だったらこの学部で卒業するのは無理だったかも、ってすごく思います。

(写真)学部の男子4人、軽自動車で行った愛知・静岡旅行での食事です。空腹は最高の調味料!!と挑んだ24時間絶食チャレンジ。待ちに待ったハンバーグは、まさに至福の味でした!

あと、高知大学と共同のよさこいサークルにも入っていたので、普段関わることのない永国寺キャンパスの学生や他大学の学生ともつながりができました。サークルのおかげで、今も続けている趣味のカメラとも出会えましたし、学部関係なく仲良くなった友だちもできたりして、いい思い出がいっぱいです。

自分が学生だった時から在籍している先生たちには「井治くんは当時から真面目だったね」なんて言っていただくことがあるんですが、自分的には結構遊んでいた感覚もあるので、勉強ももっと本気で取り組んでいたらなぁなんて思っちゃいますね。今は学生に「授業ちゃんと受けてよ」とか「寝ないでよ」とかって言ったりするんですけど(笑)

―印象に残っている学びはなんですか。

研究ですね!学部、修士合わせて3年間で7個の研究テーマを持たせてもらったのですが、一番大きな成果を挙げたものとしては高知のソウルフードでもある“イタドリ”の研究です。素材の特徴、大学にある機器の使い方、分析方法などありとあらゆる研究知識を、先生たちにビシバシ鍛えてもらい、いろんなことに挑戦させてもらいました。大学には、自治体や企業などから素材を使って何かできないか、という依頼が届きますが、イタドリもその一つ。徳島出身ではあるものの、祖母がイタドリを使って料理にしていたので、自分にとっても小さい頃から馴染みの食材でした。葉っぱのなかの成分分析や葉っぱ自体の機能性などを研究し、論文、製品開発、特許とさまざまな結果に結びつけることができ、新聞やテレビにも出させてもらいました。自分が携わった研究が発展し、この小さな大学の研究室から全国へ。こんなにもすごいことがこの手で産み出せる現実に心が震えたんです。人口4000人ほどの片田舎で育った自分にとっては、それはとても印象深い経験で、自分に自信と実力がつきましたね。

(写真)イタドリ葉に関する特許申請時の記者会見の様子。

Q3 なぜ、修士、博士と進むことになったのですか?

もう少しこの人の下で学びたいと思える師に出会えたことがきっかけで、修士、博士と研究を続ける形になりました。

健康栄養学部では、4回生から研究室にそれぞれ在籍して卒業研究を進めることになります。自分は現・学部長である渡邊先生の研究室(食品科学研究室)に入りたくて、3回生の12月のタイミングで先生にお願いし、本格的な配属の前から研究室にお邪魔して研究させてもらっていました。就職などの進路を考えたとき、生まれ育った地元が好きなので、大学卒業後は地元に戻ろうと思っていました。希望通り、在学中に地元の役場へ大学時代に学んだ経験を活かせる職種での就職が決まりましたが、その一方で、もっと成長したい、研究をしたいという気持ちも芽生えていたんです。研究室での日々や先生との関わりを通して、もう少し先生の下で研鑽したいという気持ちが大きくなり、博士前期課程(修士)への進学を決めましたね。

健康栄養学部では、4回生から研究室にそれぞれ在籍して卒業研究を進めることになります。自分は現・学部長である渡邊先生の研究室(食品科学研究室)に入りたくて、3回生の12月のタイミングで先生にお願いし、本格的な配属の前から研究室にお邪魔して研究させてもらっていました。就職などの進路を考えたとき、生まれ育った地元が好きなので、大学卒業後は地元に戻ろうと思っていました。希望通り、在学中に地元の役場へ大学時代に学んだ経験を活かせる職種での就職が決まりましたが、その一方で、もっと成長したい、研究をしたいという気持ちも芽生えていたんです。研究室での日々や先生との関わりを通して、もう少し先生の下で研鑽したいという気持ちが大きくなり、博士前期課程(修士)への進学を決めましたね。

それから博士前期課程では、本当にたくさんの研究・経験をさせてもらいました。それはもう大変な日々でしたが、日々の努力は間違いなく自分の自信につながっています。研究に明け暮れた2年間、いざ修了が見えてきた頃先生から(今思うと冗談だったのかもしれませんが、)「井治君のこれまでの研究は博士レベルだね」と言ってもらったんです。それまで自分が続けてきた研究成果を振り返って、今までの努力を形にしたい、と今度は博士号取得のための博士後期課程への進学と就職の2足の草鞋の道を選び、さらに研究を続けました。博士だけという選択肢もありましたが、大学から出たことがなかったので、一度外の世界に出て全く違う空気にも触れてみたかったんです。

就職は「日本ハムファクトリー」の徳島工場へ。日本の食肉加工業界では、歴史と実績のある会社で、ソーセージやハムなどの加工品を製造し、日本全国に届けている企業です。全国に5カ所工場がありますが、運よく徳島の工場へ配属してもらえたので、大学院に通うことも比較的楽でした。この生活も大変ではありましたが、社会人としての基礎能力や問題解決能力、実際の現場の動きなど大学だけではきっと知れなかったことをたくさん吸収することができました。

Q4 現在のお仕事について教えてください。

ほんの数か月前から母校であるここ、高知県立大学で助教として働いています。

日本ハムファクトリーへ入社して2年目、2023年の秋くらいに転職を考えるタイミングが訪れ、それを機に自分が今まで培ってきたこと、やりたいこと、興味のあることなどを考え直してみたんです。

お世話になった渡邊先生にも相談して、そこで初めて大学の教員という選択肢が浮かび上がりました。大学教員という仕事はいろんな仕事内容がありますが、大きく分けて“研究”と“教育”の2つの面があります。“研究”の方は今まで自分が時間を費やしてやってきた部分で、これからも頑張りたいこと。一方“教育”の方は、母が学校の先生だったということもありますが、実は小中高と関わってきた先生たちに、「井治くんは先生になりなよ」なんてよく言われていたんです。そのときは「自分は管理栄養士になるんで」と言いながらもまんざらでもなかったりして(笑)

なので、大学に入ってすぐは教職も視野に入れてはいたんですが、1回生の前期でその道の大変さを感じ、自分には教職は無理だと区切りをつけました。ですが、大学院のときには、4回生に指導する側に回ったり、就職した後にも、3年目に会社の新人研修で先輩コーチとして教育面でも関わらせてもらったりもして。その経験から、やっぱり“教育”という面もいいな、チャレンジしてみたいなと思ったんです。一度は諦めたことですが、まさかこんな形で叶うなんて思ってもいませんでしたね。

教員でもあり、O Bでもある立場をフル活用して、学生のサポートをしていきたいです!

というわけで、2024年の秋に退職して、同じ年の10月から教員として大学に戻ってきました。まだ数か月しか経っていませんが、もっと前からいるような気がする、といろんな方から言っていただけます(笑)今は、実習系の授業のサポートをしたり、食品科学研究室の学生の、卒業研究などを見させてもらったりしています。教員でもあり、卒業すぐのO Bでもあるので、その立場をうまく使って学生のサポートができるよう努めたいですね。

また、自分自身も学生時代から続いているイタドリの研究も含めて、新しい研究も始めています。

久しぶりに住む地としても、高知に戻ってきましたが、食材は変わらずとも高知は飲食店のレベルが本当に高くて、美味しいものがたくさん。転職を考えたとき、高知に戻りたいという部分も強かったので、帰ってきたからには、思いっきり楽しもうと思っています。

後輩のみんなにエール!

井治先生になんでも聞いていいよ!一緒に考えていこう!

これは自分の価値観ではありますが、人生って選択をいっぱいしていかないといけない。どっちを選んでも正解、どっちを選んでも不正解、ってこともあるし、楽な道があれば、見るからに険しい道もある。自分自身、この大学・学部に入って、道の“選び方”ではなくて、道の“歩き方”を知ることができたと思っています。この学部は実習も実験も多いし、実験をしたらレポートを書くのは必須事項。特に2回生の前期は、毎日レポートを書かないといけないくらいで。それ一つを見たら、大変なことに思うかも知れないけど、一つ一つ乗り越えていたら、結果未来の研究・自分自身の力にしっかりつながったんです。楽な道の選び方ではなく、険しい道の歩き方をここで学ぶことができたおかげで、今の自分がここにいます。

今、悩んでいる学生に対しても、自分の経験を踏まえた上で、頭の中を一緒に整理して、その人がまず一歩踏み出せるような相談に乗れたらなと思っています。みんな、困ったときは気軽に声をかけてくださいね!

※所属・職名等は掲載時点のものです。