本文

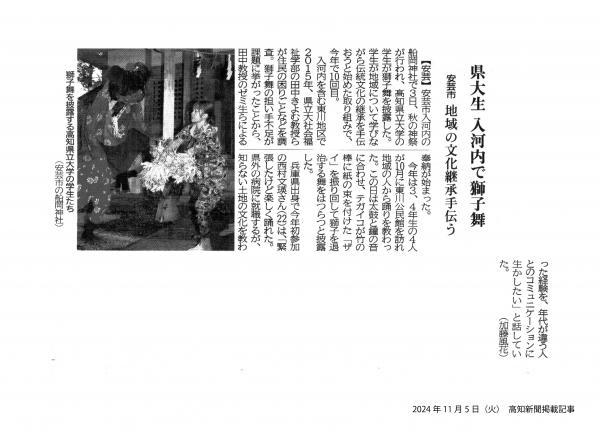

秋の神祭で本学学生が獅子舞を披露しました(安芸市入河内)

11月3日(日曜日)、安芸市入河内の船岡神社で秋の神祭がおこなわれ、本学学生が獅子舞を披露しました。

安芸市の入河内獅子舞に、社会福祉学部 田中きよむ教授のゼミ生を中心とする「Pシスターズ」が2015年から関わり始めて、今年で10年目になります。その契機は、安芸市東川地区入河内地域から高齢者生活実態調査の依頼が田中ゼミに来たことによります。

民生委員すら訪れたことのない独居高齢者宅があるが、学生が訪問すれば心を開いてもらえるのではないか、という地元の話をふまえ、安芸市や安芸市社会福祉協議会の協力を得ながら、当時のゼミ学生と一緒に訪問調査チームを結成し、戸別訪問を2~3回おこないました。学生が聞き取りをおこなうなかで、地域の生活課題として、移動問題や人のつながりの希薄化などとならんで、伝統文化である入河内獅子舞が途絶えてしまうのではないか、という不安が寄せられました。そこで、2015年から、地元の方々に教えて頂きながら、学生が世代交代しながら継承役を担ってきました。

350年ほど前に、地域で蛇が悪さをしていたが、太夫がそれを退治したことから、その祟りを鎮めるために始まったのが入河内獅子舞です。しかし、安芸市東川地区は現在、高齢化率75%を超えており、入河内地域は人口が40数名という状況の中で、地元の獅子舞の担い手は2名しかいません。そこで、学生が獅子の頭と尾、手飼いなどを担いながら、伝統文化の継承に協力してきました。

民俗芸能は、地域住民中心に、祭礼など民俗的な行事の折に、神社境内など定まった場所でおこなわれるものですが、住民の想いが込められた伝統文化の継承に対して、地域内外や性別を超えた共感関係が育まれる時、伝統文化の発展的継承が可能になります。それは、単に過疎化に伴う担い手不足の解消という消極的意義に留まらず、地域の固有価値に魂を揺さぶられて生き抜く力が、地域と人を超えて社会化される積極的ダイナミズムの可能性を示唆しています。

地域福祉活動は、住民の幸せを実現する主体的取り組みですが、住民の想いに寄り添い、住民と一緒になって、その実現に取り組む経験は、学生にとって、卒業後の専門職としての地域福祉実践につながる貴重な体験となるでしょう。