本文

人間生活学研究科博士前期課程「ウェルビーイング学領域」について(2026年4月新設)

※「ウェルビーイング学領域」についての情報は、こちらのページを随時更新していきます。

高知県立大学大学院人間生活学研究科(博士前期課程)において、「ウェルビーイング学領域」を令和8(2026)年4月に新設します。 ※社会人限定

「ウェルビーイング」とは?

身体的・精神的・社会的にも良好な状態という概念を表しており、一時的・瞬間的に良好かどうかではなく、持続的に良好であることを意味します。その人らしい「生き方」をしながら持続的な幸福状態をどのように継続していけるのか、変化する社会において求められる非常に重要な概念です。

我が国では少子高齢化がさらに進み、都市部では都市部の、地方では地方の様々な課題を抱えています。そのため、その課題解決を図る方略(最近では「社会的処方」と呼ばれているもの)を様々な角度から討論し、最適解を求めていく必要があります。特に高知県では、人口減少社会が増大し、様々な問題が起こっています。その問題を解決していくため、多角的な学問的知見が必要になっています。

※「社会的処方」とは

医師が患者に対して治療法を決めていく「処方」を、コミュニティ(地域)で、ウェルビーイングを求めて行うこと。元々は、保健医療者から提言されていましたが、最近では非医療者からの提言に対しても使われ、様々な実践が行われています。

高知県立大学では、これまで健康・医療・福祉・教育に関わる専門家を育成し、様々な地域課題に果敢に挑戦する人材を輩出してきた実績があります。また、本学が10年以上続けてきた立志社中や域学共生科目は、その飛躍のきっかけとなってきました。そして今、現場に立って実際に地域に取り組む人たちが、もう一度大学に戻り、それを整理し言語化することのできる研究の場として、ウェルビーイング学領域を新設します。

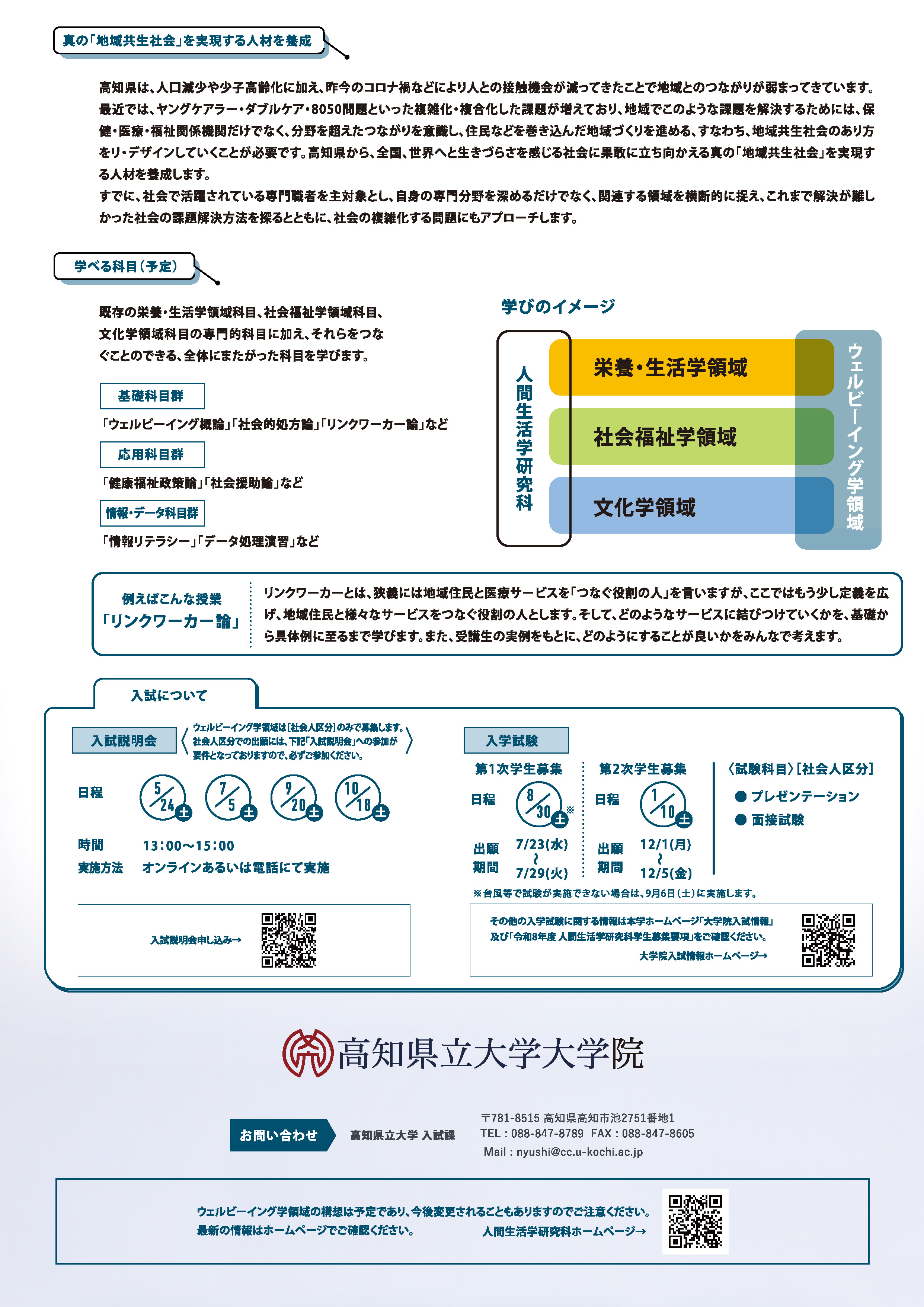

真の「地域共生社会」を実現する人材を養成

高知県は、人口減少や少子高齢化に加え、昨今のコロナ禍などにより人との接触機会が減ってきたことで地域とのつながりが弱まってきています。最近では、ヤングケアラー・ダブルケア・8050問題といった複雑化・複合化した課題が増えており、地域でこのような課題を解決するためには、保健・医療・福祉関係機関だけでなく、分野を超えたつながりを意識し、住民などを巻き込んだ地域づくりを進める、すなわち、地域共生社会のあり方をリ・デザインしていくことが必要です。高知県から、全国、世界へと生きづらさを感じる社会に果敢に立ち向かえる真の「地域共生社会」を実現する人材を養成します。すでに、社会で活躍されている専門職者を主対象とし、自身の専門分野を深めるだけでなく、関連する領域を横断的に捉え、これまで解決が難しかった社会の課題解決方法を探るとともに社会の複雑化する問題にもアプローチします。

養成する人材像

社会で活躍している専門職者を主な対象とし、文理横断的な学びを基盤として人々の生活に関わる諸問題に対し科学的にアプローチすることができる人材、そして社会の諸問題に対してリンクワーカーとして活躍できる人材を養成します。

学べる科目

既存の栄養・生活学領域科目、社会福祉学領域科目、文化学領域科目の専門的科目に加え、それらをつなぐことのできる、全体にまたがった科目を学びます。

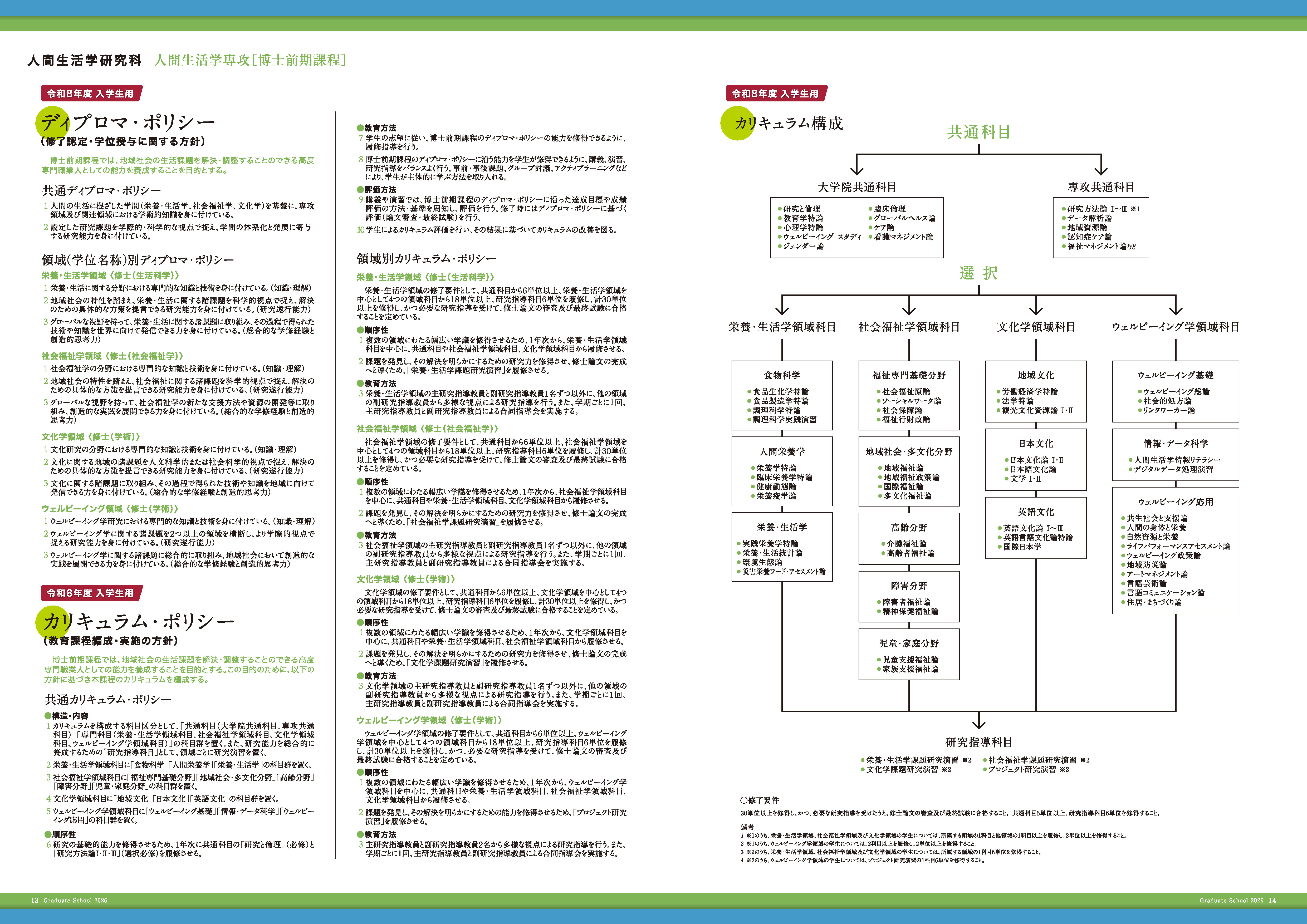

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、カリキュラム構成(令和8年度 入学生用)

※画像をクリックすると大きく表示されます。

入試について

ウェルビーイング学領域は「社会人区分」のみで募集します。社会人区分での出願には、「入試説明会」への参加が要件となっておりますので、必ずご参加ください。

入試に関する詳細はこちらをご覧ください。(大学院入試ページへ)

ウェルビーイング学領域新設チラシ (PDFファイル:15.11MB)

問い合わせ

高知県立大学 入試課

Tel:088-847-8789

Fax:088-847-8605