本文

高知県立大学 × SDGs

- 本学学生がライターとして参加した『こうちSDGsガイドブック2022』が発刊されました(2022年12月1日更新)

- 本学学生がライターとして参加した『こうちSDGsガイドブック2021』が発刊されました(2021年11月10日更新)

- 『東洋経済ACADEMIC SDGsに取り組む大学特集Vol.2』に本学の取り組みが掲載されました(2020年8月12日更新)

学長メッセージ

「あとから来る者のために」

あとから来る者のために

田畑を耕し

種を用意しておくのだ

山を

川を

海を

きれいにしておくのだ

ああ

あとからくる者のために

苦労をし

我慢をし

みなそれぞれの力を傾けるのだ

あとからあとから続いてくる

あの可愛い者たちのために

みなそれぞれ自分にできる

なにかをしてゆくのだ

(坂村真民「あとから来る者のために」、

西澤孝一(2017)『かなしみをあたためあってあるいてゆこう』、致知出版社より)

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の話をしているとき、ある先生に、この坂村真民さんの詩を紹介してもらいました。そのときに感じたのは筆者の力強い決意であり、筆者の想いに共感しました。私たちは、次代を担っていく方たちのため、持続可能な世界の実現のため、私たち一人ひとりが何を成すべきかを、「自分事」として真剣に考えなければならないと思います。

高知県立大学は、1945年に創設された高知県立女子医学専門学校を源流とし、75年の歴史を重ねています。この学び舎に集う学生たちは学びにあこがれ、教員たちは高い志を持って教育研究に取り組み、職員たちは学生や教員たちを支えてきました。その中で、「学生中心の教育」「一人ひとりの学生が自己実現するための教育」「地域志向の教育」という伝統を育んできたのです。

一方で、課題先進県の高知県にあって、創基当初から地域課題の解決に努力してきました。第二次世界大戦の戦禍、昭和南海地震や毎年のように襲ってくる台風の被害、男女共同参画社会の実現、子どもたちの貧困、中山間地域の深刻な過疎化、高齢者の孤立、そして人口減少…。近年は、災害看護や地球規模の環境問題、マイノリティの教育問題といったグローバルな視点での研究や、課題解決に向けて現地で活動する教員や大学院生もいます。

すべての教職員が、県立大学としての使命を自覚し、時代や地域をこえて、これらの課題に立ち向かってきました。教職員だけではなく、学生も同志となって、例えば立志社中のように、地域課題の解決に主体的に取り組む学生たちも少なくありません。学生たちは、自分が生まれ育った場所でなくても、自分のふるさとと同じように地域を想い、奮闘しています。

このような営みの中で、平和を愛し、一人ひとりを大切にするという理念のもとに「女子大DNA」と呼ばれるレガシーを培ってきました。それは、誰一人取り残さないための、次世代に大切なことをつなぐための考え方や知識、技術です。

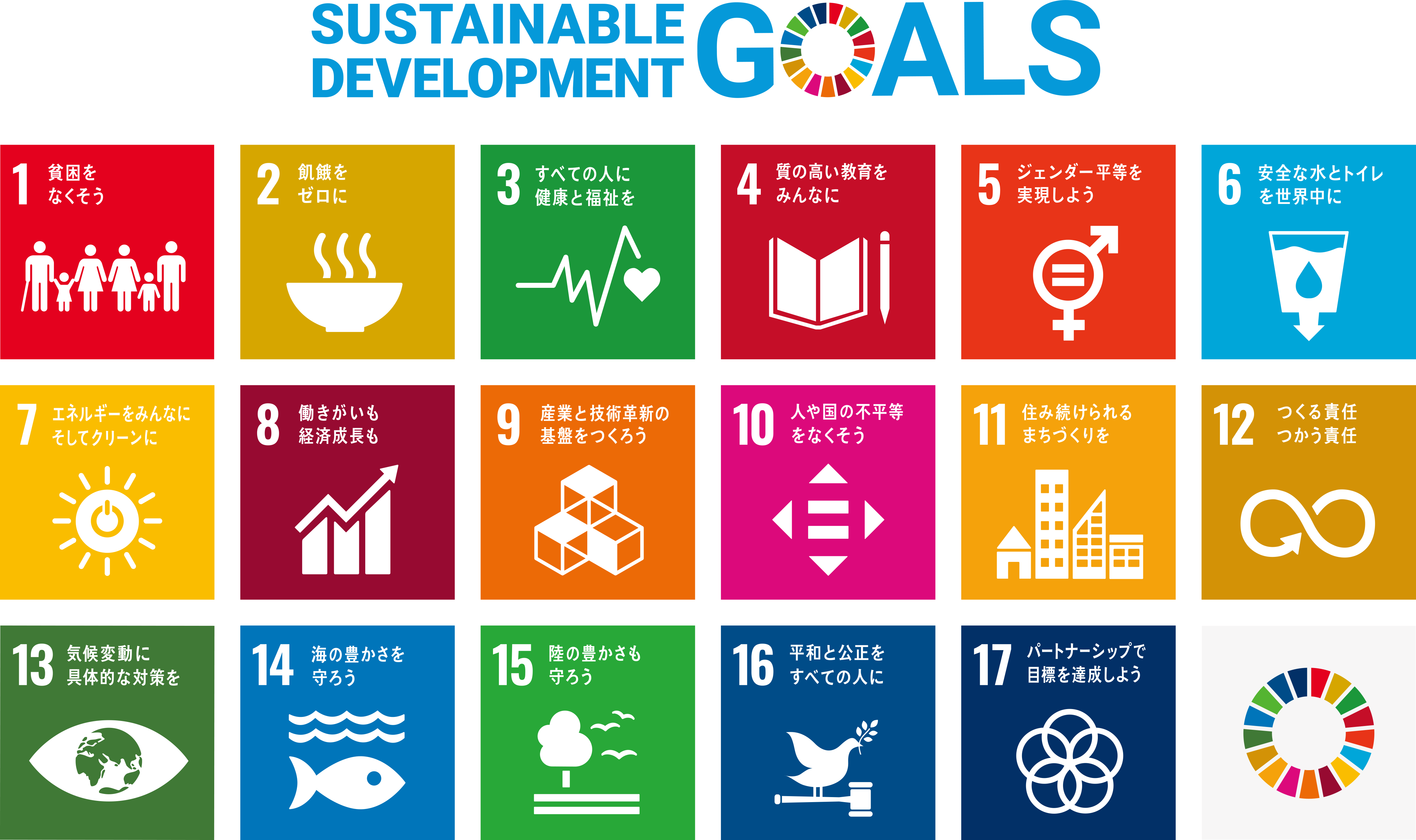

いま、SDGsの17のゴールと169のターゲットを見るとき、私たちの先達が培ってきたレガシーが、SDGsの取り組みと多くの点で共通していることを改めて認識しています。そして、私たちはSDGsの達成のために、地域と連携し、世界の人々と共に歩むことができると確信しております。

高知県立大学は、教育、研究、社会連携を通じて、SDGsの達成に向けて取り組んでまいります。

高知県公立大学法人高知県立大学

学長 甲田 茂樹

高知県立大学SDGs行動宣言

SDGsの趣旨は、本学の理念と一致するものです。本学の歴史やレガシーを受け継ぎつつ、SDGsの達成に向けて、次の取り組みから行動を始めます。そして、2030年の達成に向けて進化していきます。

- 本学の教育、研究、社会連携、大学運営について、SDGsに関わる活動状況を調べ、これから取り組むべき課題を学内で共有します。

- SDGsの達成に向けて組織的・戦略的な取り組みができるよう、学内の体制づくりを行います。

- 教職員を対象に、SDGsについての理解を深めるための講演会等を実施します。

- 本学の学生、高知県民や小中高校生を対象に、授業や公開講座等を通じて、SDGsの理解と達成に向けての志を高める教育を実施し、主体的に行動できる人材を育成します。

- SDGsの達成に向けた研究を推進します。

- 国内外の大学や機関、行政と連携しながら、多様性を尊重しつつ、SDGsの達成に向けて協働します。

- SDGsに関する本学の取り組みの成果や課題を積極的に公表します。

高知県立大学SDGs 行動指針(2021−2025 年度)

2030(令和12)年のSDGs の達成に向けて、高知県立大学は、2020(令和2)年度にSDGs行動宣言を発表しました。本学が域学共生の理念に基づき実施している「誰一人取り残さない」「持続可能な社会の実現に向けた活動」を更に発展・加速させるため、本指針を策定し、2021(令和3)年度から行動を開始します。

現今のコロナ禍にともなう社会状況や収束後の社会の変化、国内外のSDGs 達成に向けた進捗状況、政府や国内外の大学等の取り組み状況などに鑑み、本行動指針に沿って毎年、年度計画を立案し、SDGs の達成に向けて歩みを進めていきます。

スタートから5 年が経過する2025 年度中に中間評価を行い、その後の5 年間の取り組みについて検討します。そして、世界で活動する大学や機関とも連携して、2030 年の目標達成に向けて、さらに進化を続けます。

2021 年度から2025 年度までの5 年間に、以下のような取り組みを行います。

1 本学の教育、研究、社会連携、大学運営について、SDGs に関わる活動状況を調べ、これから取り組むべき課題を学内で共有します。

(1)本学の教育、研究、社会連携、大学運営について、SDGs に関わる活動状況を調べ、取り組むべき課題を抽出して学内で共有します。

2 SDGs の達成に向けて組織的・戦略的な取り組みができるよう、学内の体制づくりを行います。

(1)社会・大学・高校接続改革プロジェクト委員会が推進組織となり、構成員である地域教育研究センター、健康長寿センター、国際交流センターの3 センターが協働して事業を企画・実施します。3 センターはそれぞれの運営委員会において、各学部や研究科の提案や課題の指摘を受け止め、プロジェクトにおいて議論し、事業の改善や推進に努めます。

3 教職員を対象に、SDGs についての理解を深めるための講演会等を実施します。

(1)職能開発の研修会等を開催し、SDGs の達成に向けて大学が果たすべき役割について教職員の理解と意識を高めます。

4 本学の学生、高知県民や小中高校生を対象に、授業や公開講座等を通じて、SDGs の理解と達成に向けての志を高める教育を実施し、主体的に行動できる人材を育成します。

(1)全学の学生を対象に、SDGs をテーマとする講演会を実施します。

(2)SDGs と関連する授業科目をシラバス上にマッピングして、学生の意識を高めます。

(3)SDGs の達成に向けた学生の自主的・主体的な活動を大学が支援します。

(4)SDGs をテーマとする公開講座やシンポジウムを開催し、高知県民のみなさまと共に、SDGs の達成に向けて何ができるかを考えます。

(5)高校生を対象に、SDGs をテーマとする講演会やワークショップを実施し、高校生が自分事として捉え行動できるように理解を深めます。

(6)SDGs をテーマとする出前講座を実施し、小中高校生のSDGs に対する理解を深め、意識を高めます。

5 SDGs の達成に向けた研究を推進します。

(1)教員の研究活動をSDGs と関連付け、研究者総覧上にマッピングします。

(2)SDGs 達成に関連する研究を大学が支援します。また、SDGs に関連する教職員や学生のSDGs に関連する外部資金の獲得を支援します。

6 国内外の大学や機関、行政と連携しながら、多様性を尊重しつつ、SDGs の達成に向けて協働します。

(1)健康長寿センターが高知県と実施している日本一の健康長寿県構想の実現のための「誰一人取り残さない」大学の事業を、国や高知県と協働してさらに推進します。

(2)高知県や市町村、NPO 団体、集落活動センター等の地域団体、企業などと協働して、SDGs の達成に向けた教育研究や生涯学習、まちづくり、ものづくり等の事業に取り組みます。

(3)高知県とゆかりのある国々や地域に対し、SDGs 達成に向けて、高知県とともに本学の教育研究を通じて支援します。

(4)全国の公立大学における、公立大学としての特性を生かした取り組みを学び、本学の成果を伝え、連携しながらSDGs の達成に向け協働します。

(5)提携している海外の大学や機関、NPO、NGO 等とSDGs の達成を推進する意志を共有し、相互に交流しながら、SDGs の達成に向けての諸事業を展開します。

7 SDGs に関する本学の取り組みの成果や課題を積極的に公表します。

(1)本学のSDGs 達成に向けてのすべての取り組みを、HP やSNS、広報誌等の媒体を活用して広報します。

(2)SDGs に取り組んでいる大学、機関、行政、団体等とつながり、国内外に向けて発信します。

※持続可能な開発目標 SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは

持続可能な開発目標(SDGs)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

(外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html より。)